Aussi appelée moule perlière d’eau douce, Margaritifera margaritifera est un mollusque qui, contrairement à d’autres, ne vit pas dans la mer mais dans les cours d’eau douce. Comme son nom le laisse entendre, elle présente la particularité de fabriquer (parfois) des perles, ce qui a en partie causé sa disparition progressive dans toute son aire de répartition. Aujourd’hui, la mulette perlière est une espèce menacée, classée « en danger » (EN) par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Description de la mulette perlière

Caractéristiques physiques

La moule perlière est un bivalve, c’est-à-dire un mollusque protégé par une coquille constituée de deux valves pouvant s’ouvrir et se refermer sur le corps de l’animal grâce à un ligament élastique qui les relie. Adulte, la mulette mesure entre 11 et 15 cm de long et 4 à 5 cm de large. Les jeunes ont une coquille brune qui vire sur le noir en grandissant et qui contraste avec le nacré très clair de l’intérieur. L’extérieur est dépourvu de dents latérales, ce qui la différencie de la mulette des rivières (Potomida littoralis) avec qui on la confond parfois. Le corps, quant à lui, est mou et dépourvu de tête.

Régime alimentaire

La mulette perlière est ce que l’on appelle un « organisme filtreur ». Elle ne se déplace pas pour trouver sa nourriture et se contente de récupérer des particules de matières organiques qui sont charriées par les cours d’eau. Une seule moule peut ainsi filtrer jusqu’à 50 litres par jour dont elle ingère près de 90 % des matières en suspension, ce qui en fait une espèce primordiale pour entretenir la qualité de l’eau.

Comportement

Sédentaire, Margaritifera margaritifera peut rester immobile pendant plusieurs années. Lorsqu’elle se trouve sur le sable ou le gravier, au fond des rivières, des mouvements ont toutefois été observés, notamment pour éviter de se retrouver hors de l’eau lorsque le niveau baisse. Les moules perlières d’eau douce ont une grande longévité et peuvent vivre plus de 100 ans. Le record a été observé en Europe sur un spécimen ayant vécu 150 ans ! Toutefois, il existe de réelles différences entre les populations du nord et du sud, les premières ayant une espérance de vie d’un siècle contre seulement 20 à 30 ans pour les deuxièmes. Un constat qui laisse présager que le réchauffement climatique risque, lui aussi, de menacer la survie de l’espèce en diminuant sa longévité et donc le temps disponible pour se reproduire.

Localisation

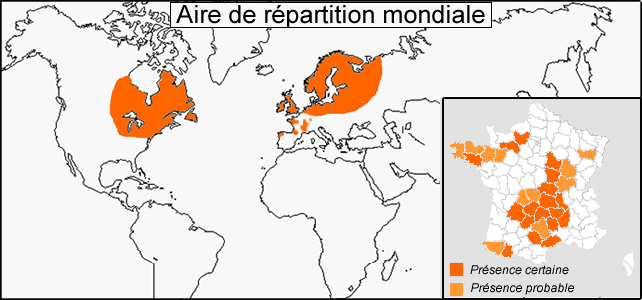

Comme sa cousine la grande mulette, Margaritifera margaritifera est une moule d’eau douce. Son aire de répartition s’étend de la côte est de l’Amérique du Nord à l’Europe et jusqu’en Sibérie, dans les cours d’eau des massifs anciens pauvres en nutriments, car elle apprécie une qualité de l’eau parfaite, une température relativement fraîche qui ne dépasse pas les 13 ou 14 degrés et une concentration en calcium inférieure à 10 mg par litre.

En Europe, c’est en Irlande, en Grande-Bretagne et dans les pays scandinaves (Finlande, Suède et Norvège) que vit le plus gros des populations sauvages. Bien que présente également en France, en Espagne, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en République tchèque et dans les Pays Baltes, elle y est beaucoup plus rare. En revanche, elle est considérée comme éteinte en Pologne, au Danemark et probablement très bientôt au Luxembourg.

En Amérique du Nord (côte est des Etats-Unis et du Canada), plus de 1 500 sous-populations ont été identifiées, dont 900 sont considérées comme stables. Partout ailleurs, l’espèce disparaît de façon préoccupante (voir paragraphe « Menaces »).

La moule perlière d’eau douce en France

Avec environ 100 000 individus, l’espèce est présente dans 80 rivières françaises, principalement dans le Massif central et le Morvan (présence avérée dans 59 cours d’eau), puis en Bretagne (18 cours d’eau), dans les Pyrénées (2) et les Vosges (1). Sur ce total, une seule population abrite plus de 10 000 individus et moins d’une vingtaine plusieurs milliers. Ce qui signifie que dans la majorité des cours d’eau où vit la mulette perlière, on ne trouve que de petits groupes de quelques dizaines de moules. En l’espace d’un siècle, elle a disparu de 60 % des cours d’eau français où elle vivait, et là où elle subsiste ont été constatés de forts déclins. D’ailleurs, dans plusieurs cours d’eau où on la trouve encore, une absence totale de reproduction est observée. Seuls des individus âgés continuent d’y vivre, mais à leur mort, c’est toute l’espèce qui s’éteindra localement.

Menaces

Mulettes plantées dans le fond de l’eau.

Partout sur son aire de répartition ou presque, la mulette perlière est en déclin et sa reproduction de plus en plus critique, c’est ce qui explique pourquoi malgré les 200 millions d’individus qui existent dans le monde, on considère l’espèce comme en danger. D’après les données récoltées par l’UICN, plus de 60 % de sa population aurait disparu à l’état sauvage dans le monde depuis les années 1920. Même dans les zones considérées comme stables par le passé, de hauts pourcentages de non renouvellement des générations ont été observés.

La pêche à la perle

Pendant longtemps, la moule perlière d’eau douce a été chassée, pas seulement par ses prédateurs naturels que sont le rat musqué, le ragondin ou, plus rarement, la loutre d’Europe, mais par l’Homme. La raison se trouve dans son nom : les perles. Une mulette perlière sur 1 000 à 3 000 produit des perles de nacre, un bien rare et précieux qui est utilisé pour orner les bijoux et vêtements des plus aisés depuis l’antiquité. L’histoire raconte que Marie de Médicis, fervente représentante des richesses de l’aristocratie florentine du début du 17ème siècle, portait lors du baptême de son fils Louis XIII une robe ornée de plus de 30 000 perles d’eau douce récoltées dans les rivières de toute l’Europe. Une fantaisie qui, si l’on fait le calcul, aurait ainsi causé la pêche de plusieurs centaines de milliers de moules !

On distingue les perles naturelles, fabriquées par les mulettes sauvages, et les perles de culture, issues de l’élevage. Depuis les années 1970, seules ces dernières sont utilisées en joaillerie. Il faut dire que grâce au développement des techniques, les chances pour une moule de produire une perle sont bien plus élevées que dans la nature. La méthode : introduire un corps étranger dans une mulette qui, pour s’en protéger, produit de la nacre. Au bout de deux à six ans, toute la nacre s’est accumulée pour former plusieurs billes rondes de couleur crème, rosé ou blanc. Un seul spécimen peut en produire jusqu’à 50 à lui tout seul alors que les huîtres, par exemple, n’en créent qu’une seule par individu. Aujourd’hui, la pêche à la perle est interdite dans toute l’Union Européenne et toute personne qui la prélève dans son milieu naturel encourt une peine d’un an de prison et 15 000 euros d’amende. Pourtant, la pratique persiste.

La dégradation de la qualité de l’eau

Il s’agit désormais de la plus grande menace qui pèse sur cette mulette. A l’instar de nombreuses autres espèces, les moules perlières sont exigeantes et ont besoin de vivre dans un environnement sain. La qualité de l’eau est donc une condition sine qua non de la pérennité de l’espèce dans un milieu. Or, sa dégradation liée à la montée de la pollution a favorisé le déclin de Margaritifera margaritifera. Le déversement de produits polluants induits par les activités agricoles (engrais, pesticides, surpâturage, etc.) et industrielles (produits chimiques) aux abords des cours d’eau chargent ces derniers en nutriments, créant un milieu hostile pour la moule perlière. Car il faut savoir qu’elle ne se reproduit pas dans une eau contenant plus de 5 mg par litre de nitrate et plus de 0,1 mg par litre de phosphate. Cette mulette peut également souffrir de la présence d’arbres résineux et notamment de l’épicéa près de son habitat naturel, ceux-ci pouvant entraîner une diminution du PH de l’eau. Le sédiment dans lequel elle s’enfouit durant les premières années de sa vie doit, lui aussi, être de qualité pour assurer le bon développement de la moule jusqu’à l’âge adulte, vers 20 ans.

Autre condition pour que la moule perlière se sente bien dans son milieu : la présence de courant, indispensable à sa survie non seulement pour se reproduire (voir paragraphe « Reproduction » plus bas), mais aussi pour que suffisamment de nutriments lui parviennent afin de s’alimenter. La mulette perlière est très sensible à la diminution de l’intensité du courant, qui peut être causé par tout type de retenue comme par exemple la construction d’un barrage. Inversement, un courant trop fort la dérange également puisqu’elle est très sédentaire et a besoin de rester fixée au fond de l’eau. Bref, il faut trouver un juste équilibre !

L’absence de salmonidés

La survie de Margaritifera margaritifera est liée à la présence de truites et de saumons dans l’eau (voir à ce sujet la partie « Reproduction »). Cela signifie que la disparition ou la rareté de ces deux espèces de salmonidés ont un impact direct sur la pérennité de la mulette perlière. Autre facteur pouvant lui nuire, l’introduction d’autres espèces comme par exemple la truite arc-en-ciel qui ne semble pas pouvoir servir d’hôte aux larves de moules, empêchant ainsi le renouvellement des générations.

Efforts de conservation

Il y a eu et il existe encore plusieurs programmes de conservation de la mulette perlière dans le monde, certains ayant même rencontré un certain succès. Malgré tous les efforts fournis pour sauver l’espèce dans son milieu naturel, la question de la qualité de l’eau reste primordiale pour la réussite ou l’échec de tel ou tel projet de conservation. Car toutes les tentatives de déplacement de la mulette d’un cours d’eau à un autre se sont soldées par un échec. Il est en revanche possible de relâcher des poissons hôtes portant des larves dans des rivières, mais la question de la qualité de l’eau reste primordiale pour la réussite d’une telle initiative. Dans tous les cas, pour sauver l’espèce, il est important de créer des espaces protégés aux abords des cours d’eau où elle vit, surveiller les populations de salmonidés et veiller à ce que les bonnes conditions soient réunies pour son maintien et sa reproduction – une eau peu polluée, pauvre en nutriments, à la température inférieure à 14 degrés et au courant adéquat.

Observation de la mulette dans l’Airou, rivière normande.

Parmi les principales mesures de sauvegarde, on retiendra le programme européen Life+ mis en place pour tout le massif armoricain (Bretagne et Basse-Normandie). Lancé à partir de 2010 pour une durée de six ans, ce projet piloté par l’association Bretagne Vivante avait pour but de maintenir et de développer de véritables rivières adaptées au maintien et à la reproduction de la moule perlière. Une station d’élevage a ainsi été construite à Brasparts, dans le Finistère, dans le but d’étudier ce mollusque encore trop méconnu pour assurer correctement sa sauvegarde. Plus de 70 000 mulettes y vivent aujourd’hui et des actions de réintroduction dans certaines rivières préservées sont en cours. Parallèlement, Bretagne Vivante a mené des opérations de sensibilisation et d’accompagnement de tous les acteurs de la gestion de l’eau ou ayant un impact sur sa qualité pour les encourager à restaurer le bon niveau des cours d’eau où vit la mulette. Terminé en septembre 2016, ce programme Life+ a donné suite à un Plan Régional d’Actions (PRA) qui s’étend jusqu’en 2021 avec toujours les mêmes objectifs de sauvegarde de l’espèce dans son milieu et l’approfondissement des connaissances à son sujet.

Des initiatives sont également prises ailleurs au niveau régional, comme par exemple dans le parc naturel régional du Morvan qui a réalisé un recensement de l’espèce en vue d’établir un plan d’action pour sa sauvegarde. En France, comme dans la majorité des pays où elle vit, la mulette perlière est une espèce protégée. Elle est par ailleurs inscrite en annexe II et V de la directive « Habitat-faune-flore » de 1992, ce qui encourage les Etats à créer des Zones spéciales de conservation (ZSC) Natura 2000 là où elle vit. La moule perlière d’eau douce figure également à l’annexe III de la Convention de Berne de 1979, ce qui en interdit la pêche ou l’abattage.

Reproduction de la moule perlière

Le mode de reproduction chez la mulette perlière est bien différent de nombreuses autres espèces animales. En effet, les moules ne peuvent pas s’accoupler directement, le mâle rejette donc ses gamètes dans l’eau, qui dérivent au gré des courants jusqu’à trouver (avec un peu de chance) une femelle. Cette dernière les récupère alors grâce à un système de filtration et féconde ses nombreux ovules – elle en fabrique entre 200 000 et plusieurs millions par an ! Les œufs fécondés restent à l’abri dans un « marsupium », sorte de poche interne située dans la moule femelle, et ce jusqu’à l’éclosion ; cette période dure environ quatre semaines. L’œuf fécondé se transforme ensuite en larve qui est rejetée à l’extérieur, dans le cours d’eau. C’est là qu’une toute autre étape démarre dans le cycle de reproduction de Margaritifera margaritifera.

Comme chez toutes les mulettes, la moule perlière d’eau douce utilise pour cette dernière phase des poissons hôtes. Mais pas n’importe lesquels : la truite fario (Salma trutta fario) et le saumon de l’Atlantique (Salmo salar) sont ses préférés. Ce sont eux qui vont abriter les larves des jeunes moules dans leurs branchies jusqu’à ce qu’elles soient suffisamment grandes pour résister seules au courant. Les larves parasitent le poisson hôte pendant quelques semaines, mais cela peut durer jusqu’à dix mois. Puis, la larve évolue au stade supérieur et se transforme en bivalve (mollusque à deux coquilles) qui se détache de l’hôte pour aller se fixer au fond de l’eau. La jeune moule mesure alors un demi-centimètre seulement. Elle grandira tout au long des 20 premières années de sa vie pour atteindre sa taille adulte.

A noter qu’en l’absence de mâles dans les parages, une moule femelle peut changer de sexe pour les besoins de l’espèce.

par Jennifer Matas

2 Réponses to “La mulette perlière”

07.03.2019

LAFORGEbonjour,

j’habite à Cesson (77) Suite à la vidange de lacs artificiels

pour rénovation, sont apparues des coquilles

vides de mulettes, plantées dans la vase. j’ai pu en récupérer, elles font environ 20 cm de long. c’est dommage qu’elles n’aient pas été ramassées lors de l’assèchement de ces lacs, peut être étaient-elles encore en vie …

19.02.2019

Feng xia lianSuper intéressant!!!!:)