A l’heure où la forêt amazonienne et celles de l’Afrique subsaharienne disparaissent dans une chape de fumée, le rôle de l’huile de palme dans la déforestation des grandes forêts tropicales est encore une fois mis en avant. Boycotter les produits qui en contiennent sauvera-t-il les poumons de la Terre ?

Qui sont les pays producteurs d’huile de palme ?

La culture des palmiers à huile nécessite un climat chaud (où la température ne descend pas sous 21°) et un fort taux d’humidité, raison pour laquelle les pays tropicaux en sont les principaux producteurs. D’après theoilpalm.org, 43 pays à travers le monde produisent de l’huile de palme mais l’Indonésie et la Malaisie représentent à eux seuls 92 % de la superficie mondiale de plantations industrielles, d’après l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

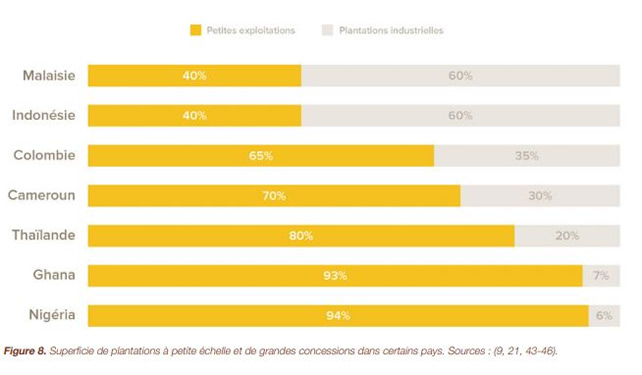

Les autres pays producteurs sont sud-américains (Colombie, Equateur, Brésil, Honduras) et africains – continent d’origine de la plante Elaeis guineensis dont les fruits contiennent la fameuse huile – avec une forte production d’origine nigérienne et ivoirienne. Si nous avons tous en tête les plantations industrielles, avec des champs de palmiers à perte de vue, ils sont en fait une minorité. Les petites exploitations restent les plus communes.

Image tirée du rapport « Palmiers à huile et biodiversité » de l’UICN.

Quelles utilisations de l’huile de palme dans notre quotidien ?

« Les palmiers à huile produisent 35 % de toute l’huile végétale produite dans le monde. » (communiqué UICN) Son utilisation principale est la cuisine, où elle sert d’huile de cuisson ou se retrouve à l’intérieur de produits transformés comme les gâteaux industriels. Si 75 % de la production mondiale d’huile de palme est utilisée dans l’alimentaire, vous en trouverez également dans les cosmétiques et les produits lavants comme notre traditionnel savon de Marseille, qu’il est rare aujourd’hui de trouver sans huile de palme.

L’huile de palme responsable de la déforestation ?

Impossible de répondre à cette question sans faire de généralités. Oui, les plantations de palmiers à huile sont responsables d’une partie de la disparition des forêts pluvieuses, mais pas avec la même intensité partout à travers le monde. « À l’échelle mondiale, le développement des cultures de palmiers à huile est responsable de moins de 0,5 % de la déforestation », explique le rapport de l’UICN intitulé Palmiers à huile et biodiversité.

Par exemple, selon l’association all4trees.org qui soutient les initiatives locales de reforestation, « plus de 80 % de la déforestation survenue au Brésil entre 2010 et 2015 est due à la destruction d’écosystèmes millénaires pour en faire des pâturages et des champs de soja destinés à l’élevage de bœufs ». Actuellement, la culture du soja est donc une menace plus importante en Amérique du Sud que celle des palmiers à huile.

En Asie, cependant, la situation est toute autre. D’après le même rapport UICN, en Indonésie, environ 16 % de la perte de forêts s’est faite au profit de la production mondiale d’huile de palme. En Malaisie, la situation est encore pire. De 1972 à 2015, « le développement du palmier à huile a représenté 47 % de la déforestation. » Et jusqu’à 50 % sur l’île de Bornéo en l’espace de 10 ans, de 2005 à 2015.

La culture de palmiers à huile n’est pas toujours synonyme de déforestation mais en Asie, et notamment à Bornéo, elle a fait des ravages.

Faut-il boycotter l’huile de palme pour sauver les forêts indonésiennes ?

Nous avons tous vu ces vidéos d’orangs-outans désespérés tentant d’empêcher la destruction d’un arbre, ou dont la peau a été brûlée lors d’un feu généré par la culture sur brûlis. Pour les sauver, ainsi que le reste de la biodiversité indonésienne, la consigne principale véhiculée par les associations comme les écologistes est : boycottons l’huile de palme. La logique serait la suivante : si la demande baisse, la production baissera. Malheureusement, ce n’est pas si simple.

D’après le Groupe de travail sur l’huile de palme de l’UICN, si près de la moitié des nouvelles cultures de palmiers à huile entre 1972 et 2015 ont été implantées dans la forêt tropicale, l’autre moitié a remplacé des cultures déjà présentes ou encore des pâturages. Encore une fois, la situation n’est pas égale partout. En Malaisie, 68 % de l’expansion s’est faite en zone forestière tandis que ce taux tombe à seulement 5 à 6 % en Amérique. Les plantations de palmiers à huile ne sont donc pas toujours synonymes de déforestation.

Par ailleurs, le palmier à huile est un arbre au rendement très élevé nécessitant une importante main d’œuvre. Si la culture du tournesol ou du soja, les principales alternatives à l’huile de palme, se développent, les dégâts pourraient être bien plus importants. Si l’huile de palme représente 35 % de toute la production d’huile végétale à travers le monde, elle nécessite moins de 10 % des terres employées pour la produire. Les plantations de soja, de tournesol, d’arachide ou encore de noix de coco demandent entre 6 et 9 fois plus de surface que l’huile de palme pour une production égale. Cela signifie que si la demande pour l’huile de palme diminue au profit d’un autre oléagineux, les besoins en surface seront décuplés et la déforestation deviendra incontrôlable.

« Si nous l’interdisons ou la boycottons, d’autres huiles, plus gourmandes en terres, prendront très certainement sa place », affirme la directrice générale de l’UICN, Inger Andersen, dans le rapport « Palmiers à huile et biodiversité ».

Comment consommer responsable ?

Faire baisser la demande en huile de palme serait donc contre-productif. Pour autant, il est possible de consommer des produits qui en contiennent tout en achetant responsable. Avec la médiatisation des conséquences de la culture des palmiers à huile en Asie, la nécessité de trouver une solution durable est devenue primordiale. Notamment pour les marques comme Ferrero, épinglée et boycottée par une partie du grand public pour sa forte utilisation d’huile dans ses produits.

La certification RSPO pour Round table for Sustainable Palm Oil.

Créé en 2004, la Table ronde sur l’huile de palme durable (plus connue sous le nom de RSPO pour Round table for Sustainable Palm Oil) réunit les principaux acteurs du marché : producteurs, grossistes, transformateurs… Ce collectif a permis l’émergence d’initiatives visant à enrayer la déforestation, une certification et un cahier des charges de l’huile de palme durable. « Par exemple, la certification n’est accordée que lorsque les plantations réalisées depuis 2005 ne remplacent aucune forêt primaire », précise l’UICN, qui avoue que nous n’en sommes qu’aux prémices d’une production durable. « L’huile de palme certifiée s’est avérée, jusqu’à présent, à peine plus efficace pour empêcher la déforestation que son équivalente non-certifiée, mais l’approche est encore relativement nouvelle et possède un potentiel pour améliorer la durabilité. »

Pour que l’huile de palme certifiée – qui provient de cultures durables et non de zones forestières – prenne le pas sur sa concurrente, c’est à nous, consommateurs, de la favoriser lors de nos achats. Problème : chaque pays s’est doté de sa propre certification. Par exemple, la Malaisie a mis en place le système de certification Huile de palme durable malaisienne (MSPO) qui deviendra obligatoire pour tous les producteurs d’ici la fin de l’année 2019. Parmi les critères pour s’y conformer, la réalisation d’études d’impact environnemental et socio-environnemental avant toute nouvelle plantation.

En France, des marques comme St Hubert, Tipiakes, Sodexo, L’Oreal, le Groupe Casino, Savane ou encore les biscuits Saint-Michel sont adhérentes de la Table ronde sur l’huile de palme durable. Pourtant, les produits certifiés sont encore difficiles à trouver et une simple mention « huile de palme issue de plantations responsables/durables » est souvent visible sur les contenants. Une contradiction relevée par Greenpeace dans une enquête rendue publique en 2018 et intitulée « Le compte à rebours final ». L’ONG cite notamment l’exemple de Wilmar International, l’un des principaux négociants d’huile de palme devenu membre du collectif RSPO en 2005. L’enquête de Greenpeace a révélé que les producteurs auprès de qui s’approvisionne l’entreprise ne respectent pas les engagements écologiques et sociaux prônés par la Table ronde.

L’huile de palme durable a donc encore toutes ses preuves à faire.

NB : la question de l’huile de palme dans nos carburants a volontairement été évincée de cet article qui se consacre plutôt à son utilisation alimentaire, le biodiesel et le projet de Total nécessitant à eux seuls un article dédié.

par Cécile Arnoud

3 Réponses to “Huile de palme : faut-il vraiment la boycotter ?”

12.05.2020

Plantningl huile de palme, c est l huile de consommation courante n°1 de tous les pays africains cotiers, et y a rien de meilleur pour faire frire l igname ou l aloco. Mais c est plus facile de generaliser Borneo et ses O-O a toute la planete que de reflechir a la diversite de l alimentation et a ses equilibres.

14.10.2019

Danièle FagotExcellente information, merci de cette recherche qui nous aide à comprendre la complexité de la démarche que nous devons entreprendre et réussir pour lutter contre le dérèglement climatique

16.09.2019

QuentinMerci pour cet article intéressant