Une nouvelle étude suggère que les espèces à faible taux métabolique évitent l'extinction plus longtemps

Selon la compréhension populaire de l’évolution, les membres d’une espèce évoluent pour déjouer notre monde en constante évolution : le léopard court juste un peu plus vite pour attraper l’antilope, ou le singe tend un peu plus loin pour attraper la noix. Cela ne signifie pas nécessairement que l’espèce survit plus longtemps. Selon la plupart des estimations, 99,9 pour cent de toutes les espèces sur Terre n’existent désormais que dans les archives fossiles. Alors, qu’est-ce qui fait que l’un dure des millions d’années de plus qu’un autre ?

Bien que des événements aléatoires tels que les impacts de comètes, les éruptions volcaniques et le changement climatique jouent tous un rôle, une nouvelle étude suggère que cela a beaucoup à voir avec le métabolisme.

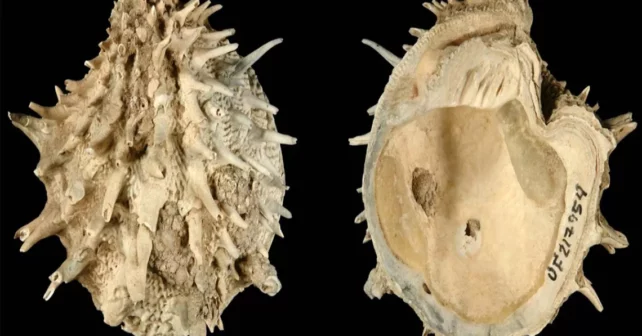

Le chercheur Luke Strotz, paléontologue postdoctoral à l'Université du Kansas, et son équipe ont étudié les mollusques de l'océan Atlantique occidental au cours des 5 derniers millions d'années. Au cours de cette période, de nombreuses espèces ont disparu, tandis que quelques-unes ont survécu jusqu'à nos jours. Mais contrairement à d’autres types d’animaux terrestres et à certaines créatures marines, qui ne laissent derrière eux que quelques os fragmentaires, les coquilles dures des bivalves et des gastéropodes nous donnent une bonne idée de la taille des espèces disparues.

Calculer le taux métabolique basal (BMR) d’un animal, ou la quantité d’énergie dont une créature a besoin pour exister, est assez simple. Cela dépend de sa taille par rapport à sa température. En utilisant des mesures des coquilles de 299 espèces provenant de musées aux États-Unis, l’équipe a pu estimer la biomasse de chaque mollusque étudié. Ensuite, en utilisant ce que nous savons sur les fluctuations de température des océans au fil du temps, ils ont pu estimer le BMR pour chacune des espèces. Il s’avère que plus le BMR est faible, plus l’espèce dans son ensemble devrait survivre longtemps. La recherche apparaît dans Les actes de la Royal Society B.

Pour Strotz, cette découverte a été une surprise. Les chercheurs savaient déjà que le BMR avait un impact sur la durée de vie maximale des espèces individuelles : plus vous avez besoin d’énergie, plus la longévité moyenne est courte. Mais il ne pensait pas que la même idée se traduirait au niveau de l’espèce.

« Souvent, ce que nous constatons en biologie, c'est que lorsque nous passons à différents niveaux, les concepts sont plus grands que la somme de leurs parties », dit-il. « Lorsque nous examinons les communautés d'organismes, nous ne nous attendons pas nécessairement à ce qu'elles soient représentées uniquement par tous les individus qui composent cette communauté. Mais dans ce cas, en termes de physiologie, il semble que le taux métabolique renseigne sur la durée de vie maximale ; cela en dit aussi long sur la probabilité d’extinction d’une espèce.

Strotz prévient que le métabolisme n’est pas le seul ni même le principal facteur d’extinction, mais simplement un facteur parmi de nombreux facteurs. Par exemple, l’idée semble s’appliquer principalement aux espèces qui habitent une zone géographique plus petite. Chez les espèces largement répandues, a-t-il découvert, le métabolisme ne semble pas avoir autant d'importance. Et si une comète heurte l’océan à proximité d’une colonie de gastéropodes, leur métabolisme ultra lent ne les sauvera pas.

Mais lorsqu’il s’agit de la marche lente et régulière de l’extinction de fond, au cours de laquelle la majorité des espèces disparaissent ou se divisent en de nouvelles au fil du temps, le métabolisme fait une différence.

« Peut-être qu'à long terme, la meilleure stratégie évolutive pour les animaux est d'être lassitudicieux et lent : plus le taux métabolique est bas, plus l'espèce à laquelle vous appartenez a de chances de survivre », co-auteur Bruce Lieberman, également de l'Université du Kansas, dit dans un communiqué. « Au lieu de « survie du plus fort », une meilleure métaphore de l’histoire de la vie serait peut-être « la survie du plus paresseux » ou au moins « la survie du plus lent ». »

L'idée n'est pas nouvelle. Au cours des dernières décennies, les chercheurs ont commencé à examiner la vie sur Terre à travers leur métabolisme ou leurs systèmes énergétiques, selon la théorie métabolique de l’écologie. Au niveau de l'individu, la théorie montre que les contraintes imposées par le métabolisme d'un organisme limitent des éléments tels que les taux de reproduction, les stratégies de chasse, la durée de vie et les taux de croissance. En s'étendant au niveau de l'espèce, il détermine la taille et la croissance de la population. La théorie a même été étudiée au niveau de l’écosystème pour expliquer la production globale de biomasse.

John Schramski de l'Université de Géorgie, qui a étudié les propriétés de la théorie métabolique au niveau de l'écosystème, affirme que les recherches de Strotz sont logiques sous cet angle. «C'est très raisonnable et plausible parce que l'énergétique est un aspect non négociable de la lutte pour la survie», dit-il. « Nous vivons dans l’enveloppe des lois de la thermodynamique, et cela aide à définir les limites des zones où des actions biologiques acceptables peuvent avoir lieu. Vous ne pouvez pas violer les lois de la température.

Schramski dit que la question à laquelle l'étude ne répond pas – et ne pourra peut-être jamais répondre puisque de nombreuses espèces sont éteintes – est de savoir quelle quantité d'énergie est allouée aux tactiques de survie, comme acquérir de la nourriture, s'accoupler, produire des petits et éviter les prédateurs, et comment cela a un impact sur les taux de survie.

Strotz dit qu'il espère travailler avec d'autres archives fossiles pour voir si le BMR affecte les taux d'extinction d'autres types d'animaux comme les poissons. « Les mollusques constituaient un bon groupe au départ », dit-il. « Cela pourrait être un principe général de physiologie, mais c'est quelque chose qui doit être testé. »

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de l’humanité ? Il s’avère que, selon une étude réalisée en 2014 PNAS, les humains et les autres primates ne brûlent que la moitié des calories des autres mammifères de taille corporelle similaire, ce qui signifie que nous avons un BMR relativement faible. Ce qui signifie que si cette découverte s’applique également aux mammifères, nous pourrions tenir le coup encore un peu – si le changement climatique, l’annihilation nucléaire ou une comète malveillante ne nous atteignent pas en premier.

0 réponse à “Comment les énergies faibles hériteront de la Terre”