Dans le documentaire Netflix Seaspiracy, il est dit que la quasi-totalité des aires marines protégées (AMP) n’interdisent pas grand-chose de plus que les zones marines ne bénéficiant d’aucune protection. Des activités telles que la pêche y sont par exemple toujours autorisées. Est-ce vrai ? Les aires marines protégées, avancées par les gouvernements comme l’un des fers de lance de leur lutte pour la protection des océans, offrent-elles une réelle protection à la faune et la flore qui y vivent ? Réponse : pas vraiment…

Une majorité d’aires marines peu protégées

« Une aire marine protégée est un espace délimité en mer qui répond à des objectifs de protection de la nature à long terme », peut-on lire sur le site du ministère français de la mer. Sur le papier, l’aire marine protégée semble donc être un outil efficace de lutter pour la préservation des milieux marins et des espèces, en leur garantissant une diminution des pressions qu’ils subissent en-dehors de ces limites.

Une étude scientifique parue en mars 2021 dans la revue Nature estime que protéger 30 % des océans de la planète permettrait de réduire considérablement l’érosion de la biodiversité et aiderait à combattre le changement climatique. C’est d’ailleurs le but que s’est fixé la France… d’ici 2022 : protéger 30 % de son espace maritime.

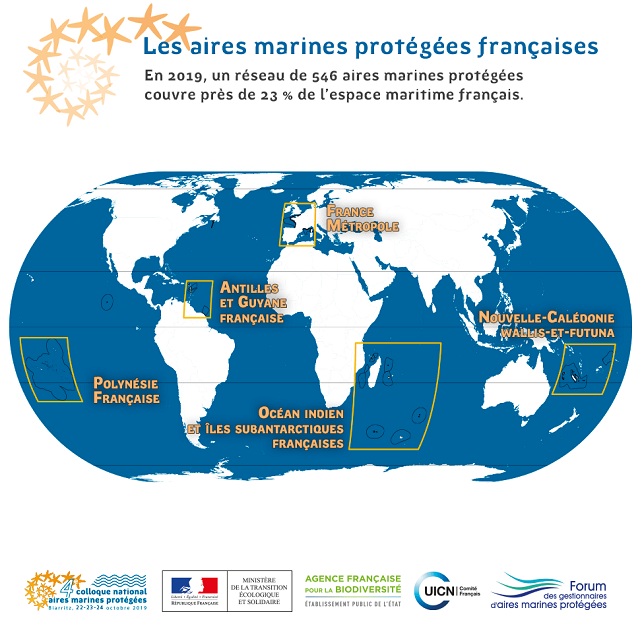

Mais à côté des ambitions affichées, il y a la réalité. Aujourd’hui, seuls 2,7 % des océans sont véritablement protégés. Et le cas de la France, dont 23,5 % du domaine maritime était classé en AMP en 2019, est particulièrement intéressant. D’abord parce que ce pays a le deuxième plus grand domaine maritime au monde après les Etats-Unis avec 10,7 millions de km² (et 55.000 km² de récifs coralliens), et une présence dans tous les océans de la planète à l’exception de l’océan arctique. Et puis parce que le gouvernement initie ces dernières années une politique renforcée en matière de zones protégées. La France multiplie les créations d’aires marines protégées, avec par exemple 9 parcs naturels marins créés depuis 2007, dont le parc naturel de la mer de Corail en Nouvelle-Calédonie, qui est la plus grande AMP française. Elle vient également de démarrer sa troisième « Stratégie pour les aires marines protégées », après la première initiée en 2007 et la deuxième en 2012 (voir PDF).

Malgré tout, seuls 1,7 % des mers et océans français sont véritablement protégés. Donc même si la France affiche des ambitions hautes en la matière, le pourcentage de zones réellement protégées est en-dessous de la moyenne mondiale de 2,7 %. Pire, les AMP les mieux protégées de l’espace français sont trop souvent celles où les activités humaines susceptibles de nuire aux écosystèmes sont les moins nombreuses. Ainsi, seulement 0,1 % des façades atlantique et méditerranéenne proches de la métropole sont correctement protégées.

Différents niveaux de protection

Si un tel déséquilibre existe, c’est avant tout une question de vocabulaire et de niveau d’engagement qui se cache derrière. En effet, une aire marine protégée est définie comme telle à partir du moment où on lui applique un niveau de protection. Mais plusieurs niveaux sont possibles :

- la protection intégrale qui interdit toutes les activités ayant un impact négatif sur la biodiversité (pêche, extraction de ressources, etc.),

- la protection haute qui autorise seulement certains types de pêche identifiés comme étant sélectifs (pêche à la ligne, au harpon, en apnée) et certaines activités,

- les autres niveaux de protection, plus laxistes, qui permettent le maintien de toutes les autres activités ou presque.

« La plupart des aires marines protégées permettent de concilier les enjeux de protection et le développement durable d’activités », assure de son côté le ministère français de la mer. Pas question, donc, de remettre en cause les activités comme la pêche par exemple. « Notre approche des aires marines protégées mettra toujours l’accent sur la mobilisation des acteurs et cherchera un accompagnement vers des activités durables plutôt qu’une exclusion a priori », a rappelé la ministre de la Mer, Annick Girardin, dans la « Stratégie nationale pour les aires protégées 2030 » (p.9).

AMP françaises en Méditerranées et réglementation de la pêche. Les zones hachurées Natura 2000 et superposées encadrées de noir sont de Niveau VIII et IX (sans aucune interdiction de pêche). Source : MEDAMP.

Or, ce n’est pas l’avis des scientifiques. « Toutes les AMP ne se valent pas, prévient Juliette Jacquemont, chercheuse pour la Plateforme Océan & Climat. Les bénéfices écologiques sont délivrés quasi uniquement par la protection intégrale et haute. » En mer Méditerranée, par exemple, 95 % de la zone classée en AMP n’impose pas de réglementations plus strictes à l’intérieur qu’à l’extérieur et seuls 0,23 % est entièrement ou hautement protégé (source : étude « Aires marines protégées sous-protégées dans un hotspot mondial de biodiversité », One Earth).

Plaidoyer pour des mesures plus radicales

Annoncer la multiplication des AMP comme symbole fort de la lutte pour la préservation des milieux marins alors qu’en parallèle, cette protection n’est pas intégrale ou du moins haute, cela crée « un risque de faux sentiment de sécurité », craint la scientifique Juliette Jacquemont.

On annonce une très forte couverture protégée alors que non seulement les niveaux de protection réels sont bas, mais en plus il existe de fortes disparités au sein des AMP. « A Mayotte par exemple, 100 % de l’espace maritime est classé en AMP. Pourtant, seuls 0,03 % sont en protection forte. Derrière une apparente protection environnementale se cache en réalité une protection faible », poursuit la scientifique d’Océan & Climat.

Les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) représentent 80% des AMP françaises en protection haute ou intégrale.

Deux solutions pour protéger plus efficacement les océans grâce aux AMP : opter davantage pour une protection intégrale ou haute et répartir de façon plus homogène et réfléchie – en fonction des menaces présentes – les zones protégées. La France s’engage à classer d’ici l’année prochaine 10 % de son domaine maritime en protection haute. C’est bien. Mais encore faut-il que ces 10 % soient répartis partout et pas seulement dans les territoires les plus reculés où les pressions humaines sont déjà moins fortes.

Les océans toujours plus menacés

Ce qui concerne la France touche aussi tous les pays disposant d’un domaine maritime. Car la protection des milieux marins est nécessaire et urgente à la fois pour agir contre les effets du changement climatique – les océans sont des puits de carbone immenses et produisent la majorité de l’oxygène que nous respirons – et pour limiter la disparition de l’incroyable biodiversité marine.

Si les océans jouent un rôle de premier ordre dans le maintien de la vie sur Terre, ils subissent cependant de nombreuses menaces et ont peu de protection. Entre la pêche industrielle – qui exploite au moins 55 % des océans de la planète, dégrade les milieux marins et capturent de façon non-sélectives différentes espèces –, la pollution plastique et chimique, l’extraction de ressources ou encore le trafic maritime, l’avenir des océans s’annonce bien sombre.

Des mesures plus radicales doivent donc être prises rapidement à l’échelle internationale. Les AMP, si elles offrent une protection intégrale ou haute, constituent un outil efficace pour aider les milieux à se remettre des pressions subies. Elles permettent d’augmenter rapidement la biomasse ainsi que la densité de poissons et doivent donc faire partie des stratégies internationales. A condition, bien évidemment, de ne pas se contenter de niveaux de protection faibles et de zones isolées.

1 réponse to “Les aires marines protégées… pas si protégées”

29.04.2021

Roland de WergifosseJe pense qu’il n’y aura plus jamais de bonnes nouvelles dans ce monde en déclin qui se dirige à une allure vertigineuse vers sa fin. En cause, l’homme qui n’a rien trouvé de mieux que de creuser sa propre tombe. Le profit et l’enrichissement par tous les moyens aura bien vite raison de ce qui subsiste encore du respect de la Nature. Les animaux, eux, sont intelligents et méritent de continuer de vivre. Ils ne détruisent pas leur environnement ni leur biotope.

L’homme n’a que ce qu’il mérite car il est la pire créature de la planète. Quelques initiatives ça et là émergent mais elles sont une goutte d’eau dans l’océan. De bonnes volontés, très louables au demeurant, qui écopent l’eau d’un navire qui sombre de plus en plus vite. Je plains vos enfants et les générations futures… s’il y en encore.