A l’occasion du Printemps des castors, organisé du 20 mars au 20 juin par la Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM), retour sur l’histoire du plus gros rongeur européen.

Père castor, raconte-moi ton histoire

Il existe deux espèces de castors à travers le monde : Castor canadensis, le castor américain, et Castor fiber, le castor d’Eurasie. Aucune des deux n’est aujourd’hui considérée comme une espèce menacée. Cependant, en France, le castor d’Eurasie fait partie des espèces dites « d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte » et dont « la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. »

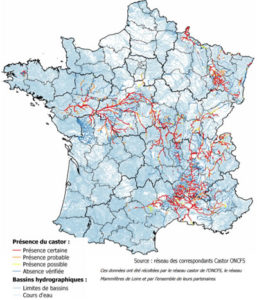

Présence de Castor fiber en France d’après le réseau castor.

Une population aujourd’hui en augmentation

Si le mammifère est aujourd’hui protégé en France c’est qu’il a bien failli disparaître du pays. En effet, au début du XXème siècle, le plus gros rongeur d’Europe n’était plus présent qu’en Camargue avec une centaine de représentants, avant que des opérations de réintroductions lui permettent de reconquérir le territoire français à partir des années 1950. Une stratégie couronnée de succès puisqu’en 2017, le mammifère avait déjà recolonisé pas moins de 15 000 km de cours d’eau et multiplié sa population par cinq depuis 1965 pour atteindre aujourd’hui environ 15 000 individus.

Le réseau Castor

Pierre angulaire de l’espèce en France, le réseau Castor créé en 1987 a grandement contribué à l’expansion de cet animal encore peu connu en France. Son travail de suivi est aujourd’hui la principale source des informations dont nous disposons sur la présence et le comportement de l’espèce sur notre territoire. L’Unité Prédateurs-Animaux Déprédateurs (PAD) spécialisée dans les animaux impliqués dans des conflits avec l’homme. Le castor est en effet considéré comme un prédateur non pas pour les autres animaux mais pour les plantations d’arbres dans les ripisylves, les végétations qui se développent le long des cours d’eau.

Zoom sur le castor d’Eurasie

Un rongeur taillé pour le milieu aquatique

Mammifère nocturne parfois confondu avec le ragondin, le castor d’Europe mesure en moyenne un mètre pour une vingtaine de kilos. Son régime alimentaire est constitué d’écorces d’arbres mais également de feuilles, de racines et de fruits. Principalement présente dans le bassin du Rhône et de la Loire, l’espèce est semi-aquatique et certainement l’un des rongeurs les mieux adaptés à l’eau. Ses pattes postérieures palmées, sa queue aplatie et sa fourrure étanche sont quelques-uns des atouts de cet excellent nageur et apnéiste.

Un orfèvre de la construction

Connue pour la construction de barrages sur les cours d’eau, le territoire du castor correspond à un schéma bien plus complexe qu’il n’y parait. Très territoriale, l’espèce vit en famille dans des gîtes dont l’entrée se situe toujours sous l’eau. Mais à l’intérieur de son habitation, ce charpentier hors pair construit différents paliers sous ou sur l’eau selon le besoin. Garde-manger, plateforme de séchage, chambre à coucher : le castor d’Europe organise son intérieur comme un véritable architecte et sait en prendre soin en renouvelant régulièrement les matériaux qui le composent ou en détournant des cours d’eau pour son profit. La présence d’arbres coupés en mine de crayon est un signe caractéristique de présence du castor dans les 20 à 30 mètres aux alentours.

Le castoréum

Autre caractéristique importante du castor : le castoréum. Cette sécrétion huileuse lui permet de marquer son territoire et de lustrer sa fourrure pour l’imperméabiliser, à la manière des loutres de mer ou des manchots du Cap. Produite par des glandes situées sous la queue de l’animal, les castors américains et eurasiens ont longtemps été chassés pour récupérer cette sécrétion utilisée par l’homme dans la pharmacopée, la cosmétique et la parfumerie, comme l’ambre du cachalot.

Mais le castoréum n’est qu’une des raisons pour lesquelles la chasse du castor a si longtemps perduré en France. L’utilisation de sa fourrure et également de sa viande, bien que plus traditionnelle en Amérique du nord que chez nous, expliquent aussi le fort déclin de l’espèce avant le XXème siècle. Aujourd’hui, d’autres menaces sont étroitement surveillées.

Le castor d’Amérique, une menace encore difficile à estimer

Avec l’interdiction de la chasse au castor décrétée en 1909 en France, une menace importante a disparu pour l’espèce. Mais les réintroductions, si elles ont permis au mammifère de reconquérir son territoire, ont aussi entraîné une hausse des conflits avec l’homme. Si des cas de braconnage ont parfois été suspectés, il s’agit de situations encore mineures. En revanche, les collisions routières représentent l’une des causes de mortalité les plus courantes pour Castor Fiber. En 2017 par exemple, elles ont causé la mort de 34 castors sur 83 décomptés durant l’année.

Le castor d’Amérique, une menace qui n’est pas prise à la légère par l’ONCFS.

Une autre menace pourrait bientôt apparaître pour le castor d’Europe : la concurrence avec son homologue américain, Castor canadensis. En 2016, le réseau Castor a annoncé dans sa synthèse annuelle le lancement d’une étude génétique inédite consistant à prélever l’ADN de castors retrouvés morts. 101 échantillons ont pu être analysés pour la première fois début 2018. Le but de cette étude est triple :

- déterminer les sous-espèces de castor d’Eurasie présentes en France,

- découvrir s’il existe des échanges génétiques entre les populations des différents sites,

- déceler la présence éventuelle de castors américains, espèce invasive déjà présente chez nos voisins allemands et belges.

L’arrivée de Castor canadensis en France pourrait provoquer la disparition des individus européens. C’est ce qui a failli se dérouler en Finlande en 1937 et plus récemment dans l’Yonne, où des castors américains se sont échappés d’un parc animalier en 1977, avant de se multiplier et de coloniser plusieurs affluents de la Loire.

Problème : le castor européen est en cours de réintroduction dans le bassin du même fleuve. La décision est donc prise en 1984 de les éliminer. « Il s’agit là de la première opération d’éradication d’un vertébré allochtone (NDLR : apparue récemment dans une région) conduite en France », explique Paul Hurel dans son mémoire dédié aux « espèces exotiques envahissantes animales du nord-est de la France« .

Autre locataire de nos zones humides, le vison d’Europe a lui aussi subi la concurrence de son homonyme d’Amérique, échappé de fermes d’élevage, et a bien failli disparaître.

Le Printemps des Castors

Organisé par la Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM), à l’origine également de la nuit des chauves-souris en France, le Printemps des Castors se déroule chaque année du mois de mars au 20 juin. Créé en 2011, son but est de faire découvrir le castor d’Europe au travers de plusieurs manifestations : « des spécialistes vous proposent des conférences, des sorties sur les traces des castors et des autres mammifères qui vivent aux abords et dans les cours d’eau, des expositions, des projections de films, des ateliers… ».

Consulter le programme complet des animations du Printemps des Castors

par Cécile Arnoud

1 réponse to “Le castor en France : entre anciennes et nouvelles menaces”

15.12.2023

colombier rogerde nombreux castors s’attaquent actuellement à des peupliers de 30 m environ, menaçant les habitations voisines. Comment peut on se défendre devant ce danger potentiel? Ya t il une instance capable d’éloigner ce risque.

J’habite à Jouques le long du Réal, rivière qui se jette dans la Durance