Le déclin du bourdon de Dahlbom (Bombus dahlbomii), aussi appelé bourdon géant, a débuté dans les années 1980 et s’est nettement accéléré à la fin des années 1990. Cet insecte sud-américain est aujourd’hui classé « en danger d’extinction » (EN) par l’UICN ; la principale menace pesant sur lui est l’introduction volontaire mais mal maîtrisée d’espèces invasives sur son territoire.

Description de l’insecte en voie de disparition

Bombus dahlbomii est le plus grand bourdon de la planète : une reine peut atteindre 4 cm de long et peser jusqu’à 1,5 gramme, ce qui lui vaut le surnom de « souris volante ». Le thorax de cet insecte est rouge oranger alors que sur l’abdomen, la couleur reste orange mais a généralement tendance à s’éclaircir. Ces deux parties du corps sont par ailleurs recouvertes de longs poils, une « fourrure » qui permet à l’insecte de conserver une température corporelle stable en dépit des conditions climatiques. La tête, les ailes et les pattes sont quant à elles uniformément noires et dotées de poils plus courts.

Localisation et habitat

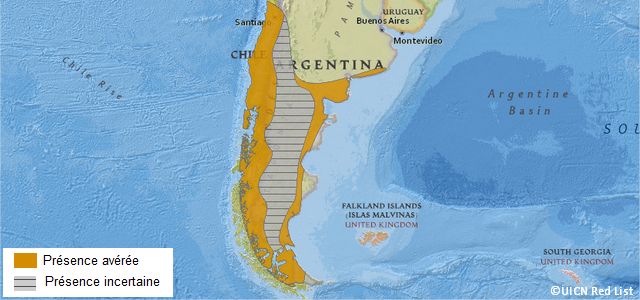

Le bourdon de Dahlbom vit au centre et au sud de la Patagonie, en Amérique du sud : cet insecte est donc endémique d’Argentine et du Chili. Bien que quelques colonies aient été observées dans la région de Buenos Aires, l’essentiel des populations semble évoluer au sud du Rio Colorado, un fleuve qui suit approximativement la frontière nord de la Patagonie argentine.

Selon l’UICN, les dernières observations du bourdon de Dahlbom sur la côte atlantique remontent à plus de trois décennies. Les steppes arides de Patagonie semblent elles aussi inadaptées à cet insecte ; il est bien plus fréquent sur la côte pacifique. Il a même été recensé sur l’île de Chiloé, une île où vit une autre espèce gravement menacée : le renard de Darwin. Au sud, l’espèce a été recensée jusqu’à l’île Navarino, au sud d’Ushuaïa : le bourdon de Dahlbom est l’espèce de bourdon la plus méridionale du monde.

Bombus dahlbomii évolue principalement dans les forêts de feuillus et mixtes tempérées : il était très commun dans des écorégions comme les forêts tempérées valdiviennes, où vivent certains des arbres les plus vieux du monde, ou les forêts magellaniques subpolaires. Il peut également être observé sur des territoires plus ouverts, par exemple à proximité de lacs.

Une seule menace : les espèces invasives

Le déclin du bourdon géant est relativement récent : il a débuté au milieu des années 1980. A cette époque, les agriculteurs chiliens cherchent à augmenter leurs rendements et, pour y parvenir, importent de Nouvelle-Zélande des colonies de bourdons, des pollinisateurs à l’efficacité démontrée. Bombus ruderatus débarque ainsi au Chili. Ces insectes remplissent parfaitement leur office mais finissent par s’échapper ; en 1994, ils sont recensés jusqu’au nord-ouest de la Patagonie argentine. Quelques années plus tard, en 1997, le Chili décide d’importer une autre espèce, le bourdon terrestre (Bombus terrestris), cette fois en provenance d’Europe. Sans surprise, l’histoire se répète : l’insecte fonde des colonies sauvages et son territoire s’étend. Face à cette concurrence inattendue, l’avenir du bourdon de Dahlbom s’assombrit brutalement. Bombus terrestris dispose en effet de colonies plus importantes, sort plus tôt de l’hibernation et présente une période d’activité annuelle plus longue. Ainsi, l’espèce invasive croît et se déplace de plusieurs centaines de kilomètres par an. En 2006, elle traverse les Andes et atteint la Patagonie. En 2012 et 2014, elle est respectivement repérée au Chili dans la région XII et en Argentine dans la région de Santa Cruz, des territoires situés au sud de ces deux pays. En 2014, le bourdon terrestre atteint la Terre de feu, à l’extrême-sud des Amériques, et la dernière forteresse du bourdon de Dahlbom tombe : l’insecte européen s’est répandu sur l’ensemble de son aire de répartition.

Un bourdon terrestre, une espèce importée au Chili et devenue invasive

La propagation d’une espèce invasive a de nombreuses conséquences. Dans le cas du bourdon de Dahlbom, elle a tout d’abord entraîné une redistribution des ressources disponibles : face à la concurrence, Bombus dalhbomii dû céder des portions de plus en plus importantes de son territoire. Son taux de fréquentation de certaines fleurs a également chuté, mais ce n’est pas tout ! Bombus terrestris et Bombus ruderatus ont grandement participé au développement de maladies inconnues des insectes sud-américains. La principale d’entre elle serait Apicystis bombi, une pathologie hautement mortelle chez les bourdons : plusieurs scientifiques la jugent en grande partie responsable du déclin de Bombus dahlbomii. Locustacarus buchneri, un acarien parasitant les voies respiratoires des bourdons, se serait également propagé à la faveur des importations chiliennes, et Nosema bombi, une infection dont est également victime le bourdon Franklin, pourrait présenter des impacts sur la fécondité. Ces maladies présentent des effets d’autant plus importants que le bourdon de Dalhom ne peut leur opposer que de très faibles défenses immunitaires, puisqu’elles sont apparues et se sont propagées très rapidement. L’UICN préconise donc de mener de rapides études d’envergure afin de déterminer les effets combinés de ces pathologies sur les bourdons, y compris dans un environnement « stressant » lié à la compétition pour l’accès aux ressources.

Malgré la menace, les importations de bourdons terrestres se poursuivent aujourd’hui : entre 1997 et 2006, plus de 16 000 colonies et 40 000 reines en provenance de Belgique, Hollande, Israël, Slovaquie et Espagne ont débarqué sur le territoire chilien chaque année. Les importations ont même atteint un niveau record en 2015, avec près de 40 000 nouvelles colonies et 170 000 reines. Dans bien des régions du Chili, le bourdon de Dahlbom a pratiquement disparu alors que le bourdon terrestre est aujourd’hui devenu commun.

Conservation de Bombus dahlbomii

La disparition du bourdon géant bouleverserait la reproduction de nombreuses plantes : par son rôle de pollinisateur, cet insecte est en effet un garant de la survie de nombreuses espèces endémiques de la région. Bombus dahlbomii se nourrit des pollens ou du nectar de près d’une centaine de fleurs appartenant à une quarantaine de familles. Le lys des Incas (Alstroemeria aurea) ou la copihue (Lapageria rosea) sont par exemple très dépendantes de son action. Dès lors, la préservation de cet insecte est un enjeu important pour la sauvegarde de la biodiversité.

En Argentine comme au Chili, de nombreux parcs nationaux abritent des populations de Bombus dahlbomii. S’ils permettent de protéger les colonies des interventions humaines, ils n’ont guère d’influence sur les espèces invasives, qui ne s’arrêtent évidemment pas aux portes d’une réserve. Les mesures de conservation les plus efficaces doivent donc spécifiquement cibler Bombus terrestris et Bombus ruderatus. La réduction drastique (voire l’arrêt) des importations semble être la priorité absolue, ce à quoi il faut ajouter l’éradication des populations implantées sur le territoire du bourdon géant. Une stérilisation des colonies invasives pourrait également être envisagée.

Un programme de reproduction en captivité pourrait par ailleurs être lancé avec, en ligne de mire, une réintroduction du bourdon de Dahlbom dans son habitat naturel. Cela permettrait notamment d’assurer une croissance de la population sans risque de maladie. Des opérations de sensibilisation sont également menées via différents canaux de communication (radios, conférences, sites internet, publications scientifiques…).

Reproduction du bourdon géant

Une colonie de bourdons de Dahlbom a une durée de vie d’un an et est systématiquement créée par une reine. Celle-ci sélectionne en général un emplacement sous une racine, dans le creux d’un arbre ou sous un tronc. Elle récolte tout d’abord le pollen et le nectar qui permettront de nourrir une première couvée d’ouvriers et construit une cellule de ponte où elle dépose sa portée. Une fois l’éclosion réalisée, la reine poursuit le développement de son nid : elle construit de nouvelles cellules, dépose de nouveaux oeufs et surveille les jeunes larves. Ces dernières atteignent leur maturité au début de l’été et, dès lors, les jeunes ouvriers recherchent à leur tour la nourriture pour alimenter les nouvelles couvées. Il peut arriver que la reine participe à la collecte de nourriture et s’aventure hors du nid même lorsque les ouvriers sont autonomes, mais cela semble relativement rare.

Une colonie de bourdons de Dahlbom a une durée de vie d’un an et est systématiquement créée par une reine. Celle-ci sélectionne en général un emplacement sous une racine, dans le creux d’un arbre ou sous un tronc. Elle récolte tout d’abord le pollen et le nectar qui permettront de nourrir une première couvée d’ouvriers et construit une cellule de ponte où elle dépose sa portée. Une fois l’éclosion réalisée, la reine poursuit le développement de son nid : elle construit de nouvelles cellules, dépose de nouveaux oeufs et surveille les jeunes larves. Ces dernières atteignent leur maturité au début de l’été et, dès lors, les jeunes ouvriers recherchent à leur tour la nourriture pour alimenter les nouvelles couvées. Il peut arriver que la reine participe à la collecte de nourriture et s’aventure hors du nid même lorsque les ouvriers sont autonomes, mais cela semble relativement rare.

Lorsque l’automne fait son apparition, les mâles et les jeunes reines nées pour poursuivre le cycle s’accouplent. Les femelles survivent ensuite à l’hiver en se cachant dans un abri sec, par exemple sous une écorce, tandis que l’intégralité de la colonie meurt durant l’hiver. Le cycle recommence au sortir de l’hiver, dans un nouveau nid.

Une colonie de bourdons de Dalhbom peut accueillir environ une centaine d’individus ; à titre de comparaison, les nids de bourdons terrestres peuvent en compter six fois plus.

2 Réponses to “Le bourdon géant ou bourdon de Dahlbom”

28.05.2020

Gerard DUPUICHJe pense l’avoir vu 2 fois dans mon jardin et les recherches m’ont conduit à votre site je ne pensais pas voir cela chez nous est ce réellement possible en Normandie ? Je n’ai malheureusement pas eu la possibilité de photographier cette rencontre inattendue mais j’aimerais savoir .

10.04.2020

AguerLors d’un voyage en novembre 2018 au Chili j’ai rencontré ce bourdon à plusieurs reprises, en particulier aux chutes de Petrohue sur un nôtre et à Tortel sur des framboisiers sauvages. Photos disponibles.