Il est le plus grand prédateur d’Amérique du Sud, bien plus imposant que le jaguar et le caïman, et pourtant, il est gravement menacé. En l’espace de quelques décennies, le crocodile de l’Orénoque a vu ses populations s’effondrer, et n’a évité l’extinction que de justesse dans les années 1960. Aujourd’hui encore, ses effectifs déclinent et l’espèce est classée « en danger critique » par l’UICN. Prochaine étape si rien ne change : la disparition à l’état sauvage.

Description du crocodile de l’Orénoque

La famille des crocodiles regroupe 13 espèces, dont certaines sont très menacées. Quatre sont d’ailleurs classées « en danger critique » d’extinction. Il s’agit du :

- crocodile des Philippines (Crocodylus mindorensis) ;

- crocodile de Cuba (Crocodylus rhombifer) ;

- crocodile du Siam (Crocodylus siamensis) ;

- crocodile de l’Orénoque (Crocodylus intermedius).

Aujourd’hui, nous nous intéressons à ce dernier, seul crocodile du continent américain classé en danger critique.

Caractéristiques physiques

Le crocodile de l’Orénoque est l’un des plus grands crocodiliens vivant au monde. Adulte, il peut mesurer jusqu’à 7 mètres et peser plus de 400 kg. Les femelles sont toutefois plus petites que les mâles : elles mesurent moins de 3,6 mètres de long pour un poids avoisinant les 200 kg.

Crocodile de l’Orénoque au soleil (Venezuela). © Barloventomagico

Comme tous les crocodiles, Crocodylus intermedius se distingue des alligators et des gavials par son museau large et triangulaire et sa dent inférieure dépassant de sa bouche même lorsque celle-ci est fermée.

Son corps est adapté à sa vie principalement aquatique. La preuve avec son impressionnante queue qui le propulse dans l’eau à grande vitesse grâce à un mouvement d’oscillation puissant. Ses pattes, courtes, sont quant à elle très utiles sur la terre ferme.

Régime alimentaire

Sans surprise, le crocodile de l’Orénoque est carnivore. Il chasse des proies dans son environnement pour se nourrir. Il s’agit généralement de poissons, d’oiseaux et même de mammifères tels que le capybara, l’agouti ou le pécari.

Opportuniste, il ne craint pas de s’attaquer à des proies de grande taille si l’occasion se présente. Car comme tous les crocodiles, cet imposant reptile dispose d’une mâchoire puissante. Avec ses 68 dents acérées et sa force herculéenne, il est capable de déchiqueter de gros animaux. Il pourrait par ailleurs détecter une proie à 300 mètres de distance ! Le crocodile de l’Orénoque est au sommet de la chaîne alimentaire dans son écosystème.

Les juvéniles, en revanche, ne peuvent adopter un tel régime alimentaire. Ils commencent donc par se nourrir de proies plus petites, comme des insectes, des crustacés et de petits poissons. Eux-mêmes sont par ailleurs chassés par d’autres prédateurs tant qu’ils de petite taille, juvéniles et subadultes.

Bébés crocodiles de l’Orénoque. ©Capture d’écran AFP/YouTube

Comportement

Les crocodiles passent une importante partie de leur temps sans bouger ou très peu. Il leur arrive d’avancer doucement dans l’eau, ne laissant dépasser que le haut de leur corps, les rendant ainsi difficilement visibles des autres animaux vivant au-dessus de la surface.

On les trouve également immobiles sur les bords de l’eau. Rien d’étonnant à cela, puisque ces animaux sont ectothermes. Autrement dit, ils ne peuvent réguler par eux-mêmes leur température interne comme le font les mammifères qui, eux, sont endothermes. Pour cela, ils ont besoin de trouver des sources externes de chaleur comme le soleil et d’alterner entre la terre et l’eau pour réguler leur chaleur interne.

Habitat

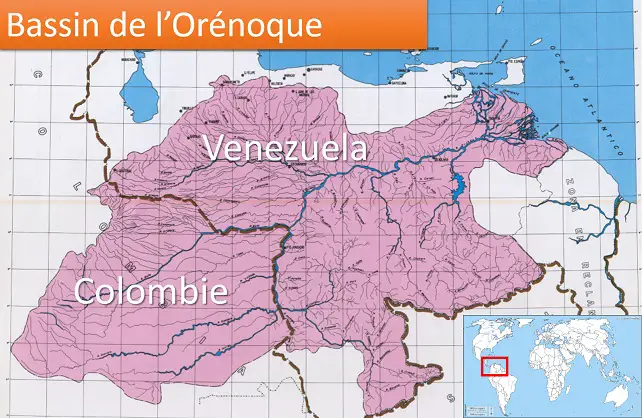

Comme son nom le laisse entendre, le crocodile de l’Orénoque est endémique du bassin de l’Orénoque, un fleuve qui coule sur plus de 2000 km le long de la frontière entre la Colombie et le Venezuela, avant de se jeter dans l’océan Atlantique.

L’Orénoque est immensément important et nourrit d’ailleurs bon nombre de légendes sud-américaines. Il faut dire que sa faune et sa flore son exceptionnelles. Ici, vivent pas moins de 1300 espèces d’oiseaux, plus de 650 espèces de poissons, 318 mammifères et presque autant d’amphibiens et de reptiles. Parmi eux, le plus gros prédateur d’Amérique du Sud : Crocodylus intermedius.

S’il peut s’adapter à différents types d’habitats, le crocodile de l’Orénoque vit surtout dans les « Llanos » colombiens et vénézuéliens. Les « Llanos », ce sont ces grandes plaines verdoyantes où les prairies herbeuses côtoient les rivières et forment des zones humides riches en biodiversité.

Menaces

Ce crocodile sud-américain est aujourd’hui considéré comme « en danger critique ». Alors qu’ils étaient autrefois des millions, il n’en reste plus que quelques centaines, environ 1500, principalement au Venezuela. La population colombienne, elle, ne dépasse pas les 200 individus.

Industrie de la maroquinerie de luxe

Le crocodile de l’Orénoque a une peau très recherchée par l’industrie du cuir, ce qui n’est pas le cas de tous les crocodiliens. L’alligator de Chine, par exemple, n’intéresse pas les braconniers du cuir car sa peau est recouverte d’écailles. A l’inverse, celle de Crocodylus intermedius est très douce et donc convoitée.

A partir des années 1920, la Colombie comme le Venezuela se sont lancés à corps perdus dans la chasse à ce reptile pour répondre aux besoins de l’industrie du cuir. Cette traque à la peau de crocodile a été particulièrement intense entre 1930 et 1935 et s’est poursuivie jusque dans les années 1960, lorsque les populations sauvages se sont retrouvées réduites à peau de chagrin.

Sur la période 1920-1950, on estime qu’au moins 254.000 peaux de crocodiles de l’Orénoque ont été exportées depuis l’Amérique du Sud. Cela représente au moins 23 crocodiles tués chaque jour pendant trente ans. Et il ne s’agit que d’une estimation basse, la réalité est certainement bien pire. Ces peaux ont été utilisées pour fabriquer des sacs, des chaussures ou encore des portefeuilles.

Aujourd’hui, cette menace n’est plus considérée comme forte, bien que des cas de braconnages locaux existent encore, le plus souvent pour la consommation de viande.

Crocodile de l’Orénoque en captivité. © Josh More

Collecte et prédation des œufs

Les crocodiles adultes n’ont pas été les seuls à être menacés. Les œufs ont également fait l’objet de convoitises. Ils ont été collectés massivement pour être consommés par les habitants des Llanos. Il arrive également que les petits soient capturés pour être revendus comme animaux de compagnie.

En plus de cette menace, les œufs de crocodiles sont également exposés à la prédation naturelle du Tégu commun (Tupinambis teguixin), un lézard d’Amérique du Sud mesurant 1 mètre de long.

Enfin, il arrive encore que le crocodile soit intentionnellement tué par l’homme, qui en a peur. Les habitats des territoires les plus reculées abattent parfois un crocodile par crainte qu’il ne s’attaque à des personnes du village. Un trafic de bébés crocodiles existe également.

Ces raisons expliquent probablement en partie pourquoi, malgré l’interdiction de leur chasse, les populations ont continué à décliner sans jamais réussir à se rétablir naturellement.

Fragmentation et pollution

Aujourd’hui, il ne reste plus que quelques centaines de crocodiles de l’Orénoque regroupés en petites populations éloignées les unes des autres. Cette fragmentation complique la reproduction et donc le renouvellement de l’espèce.

A cela s’ajoute une qualité de l’habitat qui se dégrade depuis plusieurs années. L’Orénoque est un milieu extrêmement riche dont dépendent économiquement de nombreux habitants. Résultat, la surexploitation des ressources y est forte, sur terre comme sur l’eau. Et cela a des conséquences directes sur la vie du crocodile de l’Orénoque. L’eau dans laquelle il nage se retrouve par exemple polluée et la qualité des sites potentiels de nidification diminue.

Efforts de conservation

Crocodile de l’Orénoque sortant de l’eau. © Fernando Flores

Après des décennies de chasse intensive, les gouvernements colombien et vénézuélien se sont rendu compte – un peu tard – que le crocodile de l’Orénoque était au bord de l’extinction et que les effectifs restants ne suffiraient peut-être pas à rétablir l’espèce. Ils ont alors pris des mesures pour interdire sa chasse et protéger les derniers individus sauvages. Aujourd’hui, ce crocodile est complètement protégé dans les deux pays et est inscrit à l’annexe I de la Cites depuis 1975. Son commerce international est donc interdit. Mais ce n’est pas suffisant. Des mesures complémentaires sont nécessaires pour aider les populations restantes à se rétablir.

Programmes de réintroduction au Venezuela

C’est le Venezuela qui, en premier, a pris la décision d’œuvrer à la sauvegarde de ce grand reptile. Au début des années 1990, il a acté un plan, ou « OCAP » pour « plan d’action pour le crocodile de l’Orénoque ».

Parmi les principaux objectifs de ce plan, il était question d’identifier les zones dans lesquelles vivaient les derniers crocodiles et de les protéger, de restaurer leur habitat – en ajoutant par exemple du sable de rivière pour fournir aux femelles de nouveaux sites de nidification et de meilleure qualité – et d’accélérer sur les programmes d’élevage en captivité en vue de réintroductions.

Au total, le Venezuela a ouvert 6 centres d’élevage de crocodiles de l’Orénoque qui ont procédé à plusieurs milliers de relâchés depuis les années 1990 et 2000. Les œufs ont été collectés dans la nature et placés en sécurité. Puis, les juvéniles ont été relâchés lorsqu’ils atteignaient l’âge d’au moins 1 an et n’étaient donc plus aussi exposés au diverses menaces que les tout petits crocodiles. Parfois, des crocodiles adultes sont également placés dans des zones fermées pour favoriser leur reproduction.

Certaines réintroductions se sont avérées être un succès puisque de nouvelles populations se sont établies dans des zones où ont été réintroduits des crocodiles. Mais d’autres, en revanche, ont échoué. En partie parce qu’aucun suivi n’a été mis en place après ces réintroductions et parce que les communautés locales n’ont pas été suffisamment impliquées. Or, la réussite d’un plan de conservation passe nécessairement par la sensibilisation et la participation des hommes et des femmes qui vivent dans le même milieu.

Projets en Colombie

Zone de présence du crocodile de l’Orénoque à Orocué, en Colombie. © Helena La Ballena

En Colombie, le crocodile de l’Orénoque est déclaré « espèce en danger critique d’extinction » en 1997 et, à ce titre, bénéficie d’un programme de sauvegarde dédié baptisé « Programme national de conservation du crocodile des Llanos » ou « PROCAIMAN ». S’étendant sur 10 ans, ce programme a pour but d’empêcher la disparition de l’espèce et de l’aider à se rétablir dans son milieu naturel.

Il est notamment question de reproduire l’espèce en captivité et de réintroduire des individus dans des zones identifiées à l’avance comme pouvant convenir à leur épanouissement. Les responsables de ce programme se sont toutefois heurtés à de nombreuses difficultés. Si bien qu’au terme des 10 ans, aucun crocodile n’avait encore été réintroduit.

Ce premier programme a cependant donné naissance à d’autres projets, comme le « Proyecto Vida Silvestre ». Lancé en 2014 en collaboration avec la Wildlife Conservation Society (WCS), ce programme a pour but de protéger 10 espèces vivant dans les Llanos colombiens, dont le crocodile de l’Orénoque. Depuis, plusieurs dizaines d’individus ont été relâchés dans des zones protégées et sont suivis par émetteurs radio.

Reproduction de Crocodylus intermedius

Chez le crocodile de l’Orénoque, les partenaires à la reproduction se trouvent après une parade nuptiale impliquant toutes sortes de signaux visuels, sonores et olfactifs. Les mâles donnent par exemple des coups de tête à la surface de l’eau et produisent des sons non perceptibles par une oreille humaine.

Les accouplements démarrent environ 2 mois avant la nidification qui, elle, a lieu à la saison sèche, lorsque le niveau de l’eau est bas et que des plages sont facilement accessibles pour construire les nids.

Ce n’est pas l’âge mais la taille qui détermine la maturité sexuelle du crocodile de l’Orénoque. Ainsi, ils sont prêts à se reproduire lorsqu’ils atteignent les 2,5 mètres de long.

Une femelle pond une quarantaine d’œufs – entre 38 et 44 en moyenne, et parfois plus de 60 mais plus rarement – par couvée. Sur ces œufs, tous n’ont pas été fécondés par le même père. Une femelle peut en effet s’accoupler avec plusieurs mâles au moment de la saison des amours. Elle les dépose dans un nid qu’elle fabrique elle-même sur les bords de l’Orénoque et de ses affluents. Un nid mesure généralement 30 à 40 cm de profondeur, suffisant pour y déposer tous les œufs. Ils y resteront environ 90 jours, le temps de l’incubation, avec d’éclore. Régulièrement, la femelle veille sur le nid pour faire fuir d’éventuels prédateurs.

A l’éclosion, à la fin de la saison sèche ou au début de la saison des pluies (mars-avril), les bébés crocodiles mesurent 25 à 30 cm en moyenne. Les petits émettent de petits sons pour prévenir leur mère. Celle-ci peut alors creuser le nid pour dégager les petits et les transporter dans sa gueule jusqu’à la rivière. Elle s’occupera d’eux jusqu’à l’âge de 3 mois maximum.

1 réponse to “Le crocodile de l’Orénoque”

07.12.2021

RiahiMerci à vous de nous fournir autant d’infos sur ses espèces qui ne seront peut-être plus parmi nous d’ici quelques années