Rendu célèbre par Taz, un personnage des Looney Tunes, le diable de Tasmanie est une espèce australienne menacée. Sa population sauvage a été décimée ces dernières années par un cancer extrêmement contagieux qui continue aujourd’hui de ravager les derniers individus vivant dans la nature. L’espèce est classée « en danger » (EN) par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Description du diable de Tasmanie

Un marsupial au cri atypique

Le diable de Tasmanie est un petit marsupial se déplaçant à quatre pattes. Son corps est trapu, de couleur noir et seulement orné de marques blanches sur la croupe et/ou sur la poitrine.

Les mâles sont légèrement plus grands (environ 30 cm de haut) et pèsent jusqu’à 14 kilos, contre seulement 7 kilos pour les femelles. La tête des diables de Tasmanie est très imposante en comparaison avec le reste du corps, beaucoup plus petit. Cela est dû aux puissantes mâchoires dont sont équipées les gueules des diables.

Contrastant avec le noir de leur pelage, leurs oreilles se dressent sur la tête, ne montrant de face que leur intérieur rose vif.

Son nom lui a été donné par les premiers colons qui étaient effrayés par son cri. Ils entendaient son inquiétant hurlement la nuit, en provenance de la forêt. Avant même qu’ils ne découvrent cette espèce, ils l’avaient déjà affublée du nom de « diable », répandant la rumeur que la Tasmanie était hanté par le démon. Ils l’ont par la suite traquée et ont largement contribué à la croyance – fausse – selon laquelle il s’agissait d’un nuisible.

Régime alimentaire

Sarcophilus harrisii est carnivore et se nourrit de mammifères, d’oiseaux et d’insectes. D’ailleurs, son nom scientifique veut dire « celui qui aime la viande ». Il peut aussi bien se nourrir de proies vivantes que mortes, mais préfère généralement les carcasses.

Son excellent odorat en fait un très bon charognard, capable de repérer un cadavre en décomposition à 2 km et de le faire disparaître avant que des maladies ne se propagent. Sa puissante dentition lui permet en plus de tout faire disparaître, aussi bien les chairs que les os, les fourrures, etc. Ainsi, cadavres de wallabys, d’opossums et de wombats ne font pas long feu entre les pattes d’un groupe de diables. Ils peuvent aussi nettoyer les zones agricoles en les débarrassant des carcasses de bétail.

Grâce à des techniques de chasse alliant embuscades et poursuites, le diable de Tasmanie peut aussi s’attaquer à des mammifères bien plus gros que lui, comme le wallaby de Bennett par exemple qui pèse une vingtaine de kilos contre cinq à six seulement pour un diable adulte. En revanche, il ne chasse pas en meute comme le ferait le dhole ou le lycaon.

A noter que lorsque la nourriture se fait plus rare, le diable de Tasmanie est capable de faire des réserves de graisse dans sa queue. D’autres marsupiaux utilisent cette technique très pratique en cas de disette. Le reste du temps, il peut avaler en un jour l’équivalent de 40 % de son poids !

Habitat

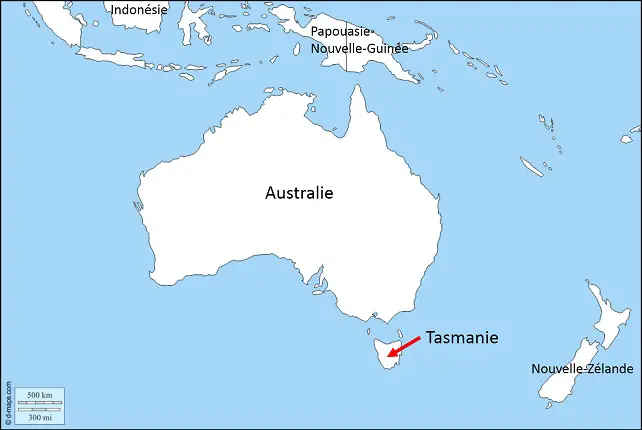

Comme son nom le laisse penser, ce diable est endémique de la Tasmanie, un Etat insulaire australien composé de plusieurs îles et situé à environ 250 km de la côte sud-est de l’île-continent.

Le marsupial vit dans tous les types d’habitats, aussi bien les sous-bois que les prairies, mais il préfère les forêts ouvertes à celles humides où la végétation est dense. On le trouve également dans les zones côtières, les oiseaux de mer comme le puffin à bec grêle faisant partie de ses proies favorites.

Le jour, le petit prédateur reste généralement à l’abri sous terre, dans des terriers, et il ne sort qu’à la nuit tombée pour se nourrir.

Menaces

Avant, on en trouvait dans toute l’Australie, comme en atteste la découverte de nombreux fossiles, mais aujourd’hui, les diables ne vivent plus qu’en Tasmanie. Ils auraient disparu de l’île principale il y a 400 ans à cause de la concurrence avec les dingos et les aborigènes, mais aussi à cause de l’aridité et du climat. Une autre hypothèse avancée est qu’une maladie aurait pu tuer tous les diables d’Australie sans pour autant toucher les populations de Tasmanie, séparées par la mer.

Persécutions

Longtemps considérés comme nuisibles, ces petits marsupiaux ont été chassés et persécutés par l’homme pendant des siècles. Les premiers colons européens les ont tout de suite classé dans la catégorie des espèces à éliminer. Ils leur reprochaient de s’attaquer aux poulaillers, notamment. En 1830, l’Etat a même mis en place un système de primes pour encourager à l’abattage de diables, mais aussi de tigres et de chiens sauvages. 25 cents étaient donnés pour chaque mâle tué et 35 cents pour une femelle.

Cette chasse au diable a duré plus d’un siècle au cours duquel les diables étaient traqués, piégés, empoisonnés… Au point de devenir de plus en plus rares. Pourtant aujourd’hui encore, alors que l’espèce est en danger, des cas d’empoisonnements sont parfois observés. En 2015, un garde forestier a par exemple découvert cinq diables morts au sud de Hobart, probablement empoisonnés.

Le trafic routier est également responsable de la mort de plus de 2 000 diables par an. Mais depuis une vingtaine d’années, l’espèce doit faire face à un fléau sans précédent.

Le cancer facial du diable de Tasmanie

En 1995, les diables de Tasmanie étaient entre 130 000 et 150 000 dans la nature, mais un cancer extrêmement contagieux baptisé « maladie de la tumeur faciale du diable » ou « devil tumor facial disease » (DFTD) en anglais, a décimé la population. Dans certaines parties de son aire de répartition, 90 % de la population aurait ainsi disparu en l’espace de dix ans et 80 % de la population totale depuis 20 ans. Et ce déclin se poursuit à un rythme inquiétant sans que les scientifiques n’aient encore trouvé de réponse à apporter.

Découverte en 1996, cette maladie se transmet lorsqu’un individu atteint mord l’un de ses congénères où lors de l’accouplement. Elle s’incarne chez l’animal par le développement d’importantes tumeurs faciales de couleur rouge vif qui gagnent ensuite tout le corps. Les déformations sont telles qu’elles handicapent le diable et l’empêchent le plus souvent de manger. Le manque de nourriture affaiblit davantage le marsupial, qui meurt dans les 3 à 6 mois après avoir été infecté.

D’après la communauté scientifique, la faible diversité génétique des diables de Tasmanie et la faiblesse de leur système immunitaire auraient contribué à l’expansion de ce cancer. L’université de Sydney ainsi que le Menzies Institute for Medical Research à Hobart (Tasmanie) mènent actuellement des recherches pour tenter d’en apprendre plus sur cette pathologie et trouver comment l’éradiquer. Ce dernier a même élaboré une injection capable de booster le système immunitaire de l’animal et l’aider ainsi à combattre l’infection en cas de transmission.

Changement climatique

En plus de toutes ces menaces, le diable de Tasmanie doit également faire face à un nouveau danger : le changement climatique. La zone en subit lourdement les effets, comme en atteste la disparition d’un tiers de toute une espèce de chauves-souris dans le Queensland (Australie), en novembre 2018.

La faiblesse génétique de l’espèce et son déclin seraient même davantage liés au climat qu’au cancer facial, révèle une étude de 2014.

« Lorsque le climat devient plus aride avec plus de broussailles et d’herbes, cela a vraiment un impact sur le nombre de diables, assure à The Guardian Anne Brüniche-Olsen, auteure de l’étude et chercheuse à l’Université de Tasmanie. Les diables de Tasmanie font face à une menace d’extinction réelle. Les tumeurs sont la menace actuelle et le changement climatique est la prochaine grande menace. »

Conservation de Sarcophilus harrisii

La Tasmanie protège son diable depuis la loi de juin 1941. En mai 2009, le gouvernement fédéral par ailleurs classé l’espèce parmi les espèces en voie de disparition, la plaçant ainsi sous le coup de la loi de 1999 sur la protection de l’environnement et la conservation de la biodiversité dans le Commonwealth.

Le « Save the Tasmanian Devil Program »

Face au déclin rapide du petit marsupial, l’Etat a mis en place en 2003 un programme de conservation : le « Save the Tasmanian Devil Program » ou, en français, « programme de sauvegarde du diable de Tasmanie ». Sa principale mission : élever des individus sains en captivité, dans des centres établis aux quatre coins de la Tasmanie mais aussi dans des zoos australiens et, depuis peu, américains et européens, en vue de futures réintroductions dans la nature.

Les scientifiques du Menzies Institute de Hobart cherchent, en parallèle, un vaccin pour protéger les diables vivant dans la nature et permettre de réintroduire rapidement des individus sains sans craindre pour leur vie.

Surveillance et préservation

Il est par ailleurs primordial de préserver les populations sauvages vivant dans des zones épargnées par le cancer, notamment afin de conserver un patrimoine génétique différent de celui des autres populations de diables, l’espèce étant gravement menacée par la consanguinité.

Afin de limiter la propagation, des pièges ont été posés à divers endroits des zones infestées et lorsque l’individu capturé est malade, il est euthanasié. Cette méthode était jusqu’à récemment la seule pour empêcher qu’il ne transmette ses cellules cancéreuses à d’autres diables.

Des translocations d’individus sains dans des populations fortement diminuées par le cancer sont également en cours. L’objectif : apporter une diversité génétique pour donner un nouveau souffle à ces groupes de diables. C’est tout le but du « Wild devil recovery project » ou, en français, « projet de rétablissement du diable dans la nature », lancé en 2015. En juin 2018, 26 diables ont ainsi été déplacés de l’île Maria à Buckland.

Reproduction du diable de Tasmanie

Comme ses voisins le koala, le kangourou ou encore le wallaby, le diable de Tasmanie (Sarcophilus harrisii) est un marsupial, c’est-à-dire un mammifère qui, à la naissance, n’est pas plus grand qu’un embryon et qui a besoin de terminer sa croissance dans la poche ventrale de sa mère.

Les accouplements ont lieu de février à mai. Après une gestation de 21 jours, la femelle peut donner naissance à plus de 20 petits d’un coup, chacun de la taille d’un grain de riz, mais sa poche ne peut en accueillir que quatre – un chiffre correspondant au nombre de tétines dont elle est dotée. Les autres sont donc condamnés.

Les jeunes qui survivent dans la poche ventrale resteront à l’abri pendant environ 4 mois. Puis ils sortiront progressivement, un peu plus chaque jour, pour découvrir le monde extérieur. Leur mère les dépose ensuite dans une sorte de tanière, le plus souvent une simple bûche creuse, pour se déplacer tranquillement. Ils sont parfaitement sevrés vers l’âge de 10 mois et atteignent leur maturité sexuelle entre 2 et 3 ans.

1 réponse to “Le diable de Tasmanie”

27.07.2019

KyabutaBénéfique