Aussi appelé ibis érémite ou Geronticus eremita de son nom scientifique, cet oiseau a vu sa population fortement décliner au cours des derniers siècles pour ne laisser que quelques centaines d’individus à l’état sauvage aujourd’hui. Inscrit sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’ibis chauve était classé « en danger critique d’extinction » (CR) depuis 1994. Mais grâce à des programmes de conservation, le nombre d’individus sauvages est en augmentation depuis quelques années et l’espèce est passée « en danger » en 2018.

Les caractéristiques de Geronticus eremita

Description physique

Comme tout échassier, l’ibis se distingue par un bec long, fin et incurvé vers le bas qui lui permet de sonder le sol pour chercher sa nourriture. Ses narines se situent à la base du bec pour lui permettre de respirer tout en recherchant de quoi manger quand il drague des milieux aquatiques. Avec les 25 autres espèces d’ibis qui existent dans le monde, l’ibis chauve appartient à la famille des Threskiornithidés et présente un plumage relativement uniforme. Son corps est en effet entièrement recouvert de longues plumes noires aux reflets irisés oscillant entre le bleu, le vert et le cuivre. Au niveau de son cou, une poignée de plumes se rejoignent pour former une sorte de collerette qui, lorsqu’elle s’hérisse, donne l’effet d’une couronne à l’arrière du crâne. Sans surprise étant donné le nom de cet échassier, seule la tête est nue et de couleur alternant entre le noir et le rouge-rosé caractéristique de son bec et de ses pattes. A l’âge adulte, l’ibis érémite mesure entre 70 et 80 cm et pèse 1 kg, voire 1,5 kg pour les plus gros gabarits. Déployées, ses ailes lui confèrent une envergure moyenne comprise entre 125 et 135 cm. Il n’existe pas de dimorphisme sexuel : les femelles sont similaires aux mâles.

Comportement et migration

Contrairement à certains de ses cousins, l’ibis chauve est un animal grégaire qui vit en colonies de 10 à 40 individus pendant une grande partie de l’année. Il niche sur les parois rocheuses et côtières, sur le littoral de pays au climat plutôt aride et semi-aride ou en bordure de rivières, fleuves ou autre points d’eau. Il peut aussi s’installer en plaine et privilégie toujours les endroits où la végétation est relativement basse.

L’ibis chauve vit en colonie de 10 à 40 individus

A l’origine, Geronticus eremita est un oiseau migrateur, mais ce comportement a changé au fil du temps pour des raisons méconnues. Certains scientifiques pensent que ce phénomène pourrait être lié aux conditions météorologiques qui, lorsqu’elles sont mauvaises, encouragent les ibis à rester proches de leur site de nidification. En réalité, le mode de migration constitue la principale différence entre les populations marocaines et orientales (voir plus bas le paragraphe « Localisation »), la première étant devenue sédentaire voire dispersive pour quelques spécimens (ceux-là quittent la colonie à partir du mois d’août pour trouver différentes zones d’hivernage) et la seconde erratique (les destinations sont toujours les mêmes d’un hiver à l’autre ; les ibis quittent la Syrie au mois de juillet et s’y réinstallent en février). A noter que chez les ibis chauves du Maroc, les distances parcourues lors de cette période sont relativement courtes, les juvéniles partant généralement plus loin que leurs aînés qui préfèrent rester aux alentours des sites de nidification.

Ironie de l’histoire, tandis que les ornithologues européens essaient de leur redonner un comportement migratoire – le zoo d’Innsbruck a même lancé un projet pour réapprendre à migrer un groupe d’oiseaux, mais tous ont préféré constituer une colonie et rester en Autriche –, la Turquie essaie pour sa part d’empêcher ce comportement. Là-bas, les ibis chauves volent en toute liberté pendant une période de 5 mois par an environ et sont remis en captivité une fois la saison de reproduction terminée. Le but de l’opération : les empêcher de migrer vers des territoires dangereux, les derniers individus partis pour la Syrie ou la Jordanie ayant disparu. Ils ont soit été découverts morts, soit leur transmetteur à cesser d’émettre pour des raisons que l’on ignore. Le groupe syrien est donc officiellement le dernier migratoire, bien que vraisemblablement sur le point de disparaître.

Régime alimentaire

L’ibis érémite ne fait jamais son difficile lorsqu’il s’agit de se nourrir. Omnivore, il mange aussi bien les petits animaux qu’il trouve sur son passage que des végétaux. Côté végétaux, il apprécie les baies, les rhizomes (sorte de tige souterraine ou subaquatique riche en nutriments pour la croissance de plantes vivaces) et les lentilles d’eau. Côté animaux, il se nourrit d’insectes divers, de scorpions, d’araignées, de vers de terre, d’escargots mais aussi de vertébrés comme des poissons, des amphibiens, des lézards, des serpents, des petits rongeurs et des petits oiseaux, qu’ils soient vivants ou morts. Son régime alimentaire est donc vaste ce qui lui permet de trouver facilement, a priori, de quoi se nourrir dans son environnement.

Localisation

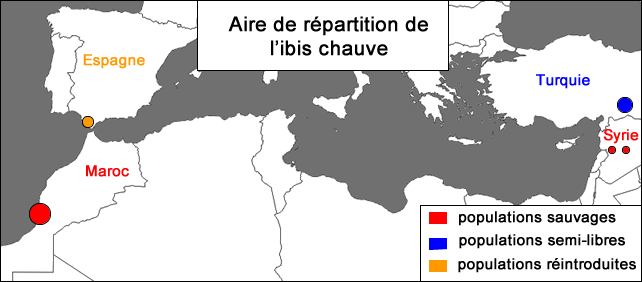

Originaire d’Afrique du Nord (Algérie et Maroc), d’Europe du Sud, du Moyen-Orient (Arabie Saoudite, Yémen, Syrie, Irak, Jordanie) et de l’Erythrée (nord-est de l’Afrique sur les bords de la mer rouge), l’ibis chauve a vu sa population se scinder en deux groupes disjoints à partir du début du XXème siècle : la population occidentale, que l’on ne trouve plus aujourd’hui qu’au Maroc, et la population orientale, que les scientifiques ont cru éteinte jusqu’à ce qu’ils découvrent en 2002 une petite colonie de sept spécimens à Palmyre, en Syrie. En Turquie, une population semi-sauvage vit à Birecik, sur les bords de l’Euphrate. Après la saison de reproduction, tous sont remis en captivité pour les empêcher de migrer. Suite à de récentes réintroductions, on trouve également quelques-uns de ces échassiers en Andalousie, dans le sud de l’Espagne.

Aujourd’hui, les ibis chauves du Maroc constituent la population la plus viable et la plus importante puisqu’elle concentre 95 % des individus vivant à l’état sauvage dans le monde. Ses colonies nichent dans le parc national de Souss-Massa, entre les villes d’Agadir et de Tiznit, au bord de l’océan Atlantique et à Tamri, une commune côtière voisine du parc de Souss-Massa.

Bien moins nombreuse, la population turque est pour sa part en augmentation grâce aux récents efforts de conservation menés pour l’espèce : le nombre d’ibis érémites a été multiplié par 6 au cours des 16 dernières années, pour atteindre 240 oiseaux contre 42 en 2001, selon les chiffres communiqués par le Ministère turc des Forêts. En revanche, il s’agit d’une population semi-libre, comme évoqué plus haut.

Il n’y a qu’en Syrie que la population d’ibis chauve ne se porte pas mieux. Sa situation a même empiré ces 30 dernières années, et plus particulièrement depuis le début de la guerre civile en mars 2011. Difficile aujourd’hui de faire un recensement pour connaître le nombre exact d’individus, certaines sources parlant d’une dizaines d’échassiers survolant encore les cieux syriens, d’autres estimant qu’il en resterait encore moins. Toujours est-il que l’UICN déclare que « l’espèce y est probablement éteinte en tant que population reproductrice« , ce qui signifie que d’ici quelques années, l’ibis chauve devrait complètement s’éteindre en Syrie.

Menaces

La chasse et la détérioration de son habitat menacent l’ibis érémite

Le déclin de Geronticus eremita n’est pas récent : il dure depuis plusieurs siècles. C’est pourquoi une partie de cette disparition progressive relève probablement de causes naturelles non encore identifiées tant elles sont lointaines. Mais c’est surtout au cours des dernières décennies que la diminution du nombre d’individus s’est accélérée. En cause, une combinaison de plusieurs facteurs qui varient selon la zone géographique concernée.

La chasse et les prédateurs naturels

Il s’agit de l’une des principales menaces pour la population syrienne de l’ibis chauve. L’espèce a en effet longtemps été chassée dans cette zone, mais aussi ailleurs sur son aire de répartition.

Les échassiers de Syrie ont également dû affronter la prédation naturelle et plus particulièrement les attaques de deux espèces : le corbeau à cou brun – Corvus ruficollis – et le vautour percnoptère – Neophron percnopterus. Le premier détruit ses nids tandis que le deuxième est fortement soupçonné de dévorer ses bébés.

Au Maroc, aussi, les oeufs et les petits sont des proies faciles pour un grand nombre d’espèces carnivores et omnivores. La prédation naturelle est ainsi l’une des principales raisons du faible niveau de reproduction rencontré par le parc national de Souss-Massa à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

La détérioration de son habitat

Comme de nombreuses autres espèces, l’ibis érémite pâtit de la pression anthropique qui s’abat sur son aire de répartition. Le surpâturage et la collecte du bois de chauffage ont particulièrement réduit la qualité de son habitat en réduisant les sources d’alimentation disponibles. Ce phénomène est d’autant plus grave que l’ibis chauve présente des besoins nutritionnels élevés.

Les insecticides

Ils sont responsables de nombreuses disparitions d’ibis chauves en Turquie. Utilisés pour se débarrasser des moustiques et autres, ces pesticides sont à l’origine de plusieurs cas d’empoisonnement et auraient eu un impact négatif sur la capacité de l’échassier à se reproduire normalement en milieu naturel.

Efforts de conservation

L’action de l’ONG BirdLife International

Ibis chauve en plein vol

Au Maroc, un vaste programme de conservation a été mis en place et se poursuit encore en 2018. Derrière cette initiative, on retrouve BirdLife International. Cette ONG a commencé à travailler à la préservation de l’ibis érémite à partir des années 1980 avec l’aide du Groupe de recherche pour la protection des oiseaux au Maroc (GREPOM). Grâce à leurs travaux, ces organismes ont mis au point un Plan d’action national pour la conservation de l’ibis chauve (PANIC) en collaboration avec le gouvernement marocain et un programme de surveillance a été mis en place dans le parc national de Souss-Massa à partir de 1994. Le but : préserver les colonies existantes et réussir à ce que de nouvelles se créent. En 2017, la population marocaine d’ibis chauves est estimée à 589 individus (dont 122 couples reproducteurs) contre 443 trois années plus tôt. Et les chiffres augmentent régulièrement, comme le prouvent les suivis de la reproduction réalisés chaque année par GREPOM (consulter le rapport 2017).

Réintroductions en Espagne

Afin de recréer une population sauvage en Europe du Sud comme cela existait il y a quelques siècles, est né en 2003 le projet « Eremita ». Lancé par le zoo botanique de Jerez, ce programme a pour but de relâcher en Andalousie des individus nés en captivité afin de constituer une colonie sauvage stable et prête à s’installer sur ces côtes du sud de l’Espagne. Pour ce faire, les coordinateurs du projet ont choisi comme lieu de réintroduction le comté de la Janda, dans la province de Cadix. En 2008, un premier couple a pondu 2 œufs, une première en Espagne depuis un demi-siècle ! Depuis, d’autres naissances ont eu lieu ainsi que plusieurs autres lâchers. En janvier 2018, 37 échassiers issus de sept parcs zoologiques européens ont ainsi été relâchés après avoir passé deux mois dans une volière d’acclimatation.

Reproduction

Comme tous les oiseaux, l’ibis chauve est ovipare. Après la saison de reproduction, qui démarre mi-février, la femelle pond des oeufs à l’intérieur desquels l’embryon tire tous les nutriments nécessaires à son développement jusqu’à l’éclosion. 2 à 4 oeufs sont produits à chaque ponte, entre les mois de mars et d’avril. Les petits sont élevés par les deux parents. Recouverts d’un duvet gris, ils ne se parent de plumes qu’après une quarantaine de jours. Dans la nature, l’espérance de vie de Geronticus eremita oscille entre 20 et 25 ans ; elle peut dépasser la trentaine d’années en captivité.

1 réponse to “L’ibis chauve”

10.03.2021

FigerouQuel est le chant de l’ibis chauve