Présenté comme l’oiseau marin le plus menacé d’Europe, Puffinus mauretanicus est classé « en danger critique » d’extinction depuis 2004. Pourtant jusqu’à récemment, aucune mesure de conservation spécifique ne lui était dédiée.

Description du puffin des Baléares

Le puffin des Baléares est un oiseau marin appartenant à la famille des Procellaridés, dont font partie tous les puffins ainsi que les pétrels. Pendant longtemps, on ne l’a pas considéré pas comme une espèce à part entière. Tantôt classé sous-espèce du puffin des Anglais (Puffinus puffinus) puis, jusque dans les années 1980, comme sous-espèce du puffin de Méditerranée (Puffinus yelkouan) avec lesquels on le confond souvent, Puffinus mauretanicus est désormais reconnu comme espèce, depuis que des études l’ont attesté.

Caractéristiques physiques

Comme tous les oiseaux marins de cette famille, il dispose de narines tubulaires sur le dessus de son bec.

Sa taille est plutôt moyenne pour un puffin, et ne diffère pas selon le sexe. Adulte, il mesure 33 à 38 cm, et son envergure s’étend de 76 à 89 cm en moyenne. Ses ailes sont longues et plutôt fines par rapport au reste du corps. Grâce à elles, il peut voler longtemps en mer, même s’il s’aide aussi beaucoup des vents et des mouvements d’air pour dépenser le moins d’énergie possible pendant ses vols. Il peut aussi se propulser dans l’eau pour se saisir d’une proie.

Le puffin des Baléares ne pèse guère lourd : entre 350 et 500 grammes seulement. Son plumage est plutôt brun foncé sur toute la partie supérieure avec quelques zones plus claires, tirant sur le blanc, sur la partie inférieure, le dessous des ailes et le ventre. Les rémiges – ces grandes plumes qui habillent les ailes – ainsi que la queue sont plus foncées, presque noires, à leur extrémité.

En fait, tous les puffins ne se ressemblent pas. Les nuances de plumage peuvent grandement varier d’un individu à l’autre. Certains sont plus foncés que d’autres, avec une majorité de teintes brunes tandis que d’autres arborent des tons plus clairs. Et entre les deux, les variations sont également nombreuses.

Régime alimentaire

En tant qu’oiseau marin, c’est bien évidemment en mer que le puffin des Baléares trouve sa nourriture. Il chasse ses proies principalement dans les eaux pélagiques, c’est-à-dire en haute mer, dans les zones plutôt éloignées des côtes, bien qu’il ait une distribution plutôt côtière.

Il s’agit essentiellement de petits poissons, qu’il pêche en plongeant dans l’eau – jusqu’à 35 mètres de profondeur – ou en attrapant ce que les pêcheurs rejettent à la mer. Il lui arrive aussi de manger de petits organismes planctoniques.

Son régime alimentaire varie selon la saison, ses besoins et son sexe. Par exemple quand il a besoin d’énergie pour élever ses petits, le puffin privilégie davantage les sardines et les anchois qui sont des poissons très riches.

Localisation et habitat

Comme son nom l’indique, le puffin des Baléares est une espèce endémique de l’archipel espagnol du même nom, situé dans la mer des Baléares en Méditerranée, au large de Valence, pile dans l’axe Barcelone-Alger du Nord au Sud. Cinq principaux groupes d’îles le composent : Minorque, Majorque, Cabrera, Ibiza et Formentera.

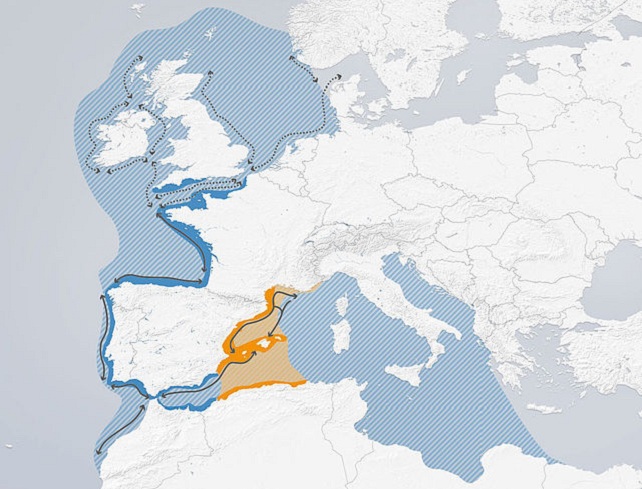

Mais Puffinus mauretanicus n’est pas inféodé à ce territoire. Au cours de l’année, il se déplace beaucoup et peut être observé ailleurs en Europe. On le trouve dans toute la mer Méditerranée, de l’Egypte à l’Est jusqu’au Maroc à l’Ouest, ainsi que sur toute la façade Atlantique, du Portugal au Sud jusqu’à la Norvège au Nord.

De façon simplifiée, on peut dire que cet oiseau passe la majeure partie de l’année aux Baléares, puis migre vers le Nord et l’Atlantique à l’été et au début de l’automne, avant de revenir aux Baléares passer les mois d’hiver.

En orange la zone de reproduction et nidification, en bleu les sites potentiels pendant la période internuptiale / Capture d’écran SEO/BirdLife & BirdLife International (lien).

La France est un site particulièrement important pour le puffin des Baléares. Il s’y rend pendant la période internuptiale de juin à septembre – à ce moment-là, il survole les eaux françaises atlantiques et la Manche – et, dans une moindre mesure, pendant la période de reproduction de fin février à début juillet – en mer Méditerranée.

Les principaux sites français du puffin des Baléares sont : la baie du Mont Saint-Michel, celle de Saint-Brieuc, de Lannion, l’estuaire de la Vilaine-le Mor Braz, la « Corniche vendéenne » et le Sud du plateau landais, dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Les incursions à l’Est des côtes méditerranéennes sont plus rares, car l’espèce se reproduit généralement dans quelques îles des Baléares seulement. Mais c’est possible. D’ailleurs en avril 2020, les agents du Parc national des Calanques ont observé pour la première fois le puffin des Baléares dans les Calanques !

Menaces sur le puffin des Baléares

En raison d’une aire de répartition plutôt restreinte, d’une population mature peu nombreuse et de menaces qui persistent, le puffin des Baléares est classé « en danger critique » d’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) depuis 2004. La prochaine étape est malheureusement l’extinction dans la nature, à moins que des mesures de conservation n’empêchent la situation de se dégrader. Mais il faut faire vite, car aujourd’hui, peu de puffins des Baléares atteignent l’âge adulte.

Prédation par des espèces envahissantes

En effet, peu de puffins des Baléares vivent suffisamment longtemps pour atteindre leur maturité sexuelle et se reproduire. La raison, entre autres : la prédation.

Des mammifères comme le rat noir (Rattus rattus) et le rat brun (Rattus norvegicus), le chat haret (Felix catus) ainsi que la genette (Genetta genetta) mangent les œufs des puffins ainsi que les juvéniles et parfois même les adultes, ce qui freine le renouvellement naturel des populations.

Cette menace est prise très au sérieux, car une colonie sur quatre doit faire face à la présence d’un ou plusieurs de ces prédateurs. D’après BirdLife, au total ce sont 38 % des couples reproducteurs qui y sont confrontés. Une prédation qui n’est pas comparable à celle des faucons pèlerins par exemple, également observée, car elle n’a rien de naturel mais est causée par l’introduction de ces animaux par l’homme.

Pour lutter contre ce fléau, des campagnes de dératisation sont menées depuis une vingtaine d’années dans les différentes îles où se reproduit l’espèce. La pression est certes réduite, mais elle persiste.

Captures accidentelles

L’autre raison pour laquelle le taux de survie des adultes est faible, c’est la pêche. Les jeunes comme les adultes sont malheureusement trop souvent pris accidentellement dans les engins de pêche, qu’ils approchent parfois pour se nourrir des rejets (voir paragraphe sur le régime alimentaire de l’espèce).

Toujours selon BirdLife qui reprend les travaux de la biologiste Meritxell Genovart datant de 2016, ces captures sont la première cause de mortalité des puffins des Baléares, avec 50 % des décès pouvant être attribués à ce facteur.

La pêche à la palangre démersale, c’est-à-dire près du fond marin, semble être la technique de pêche la plus mortelle pour le puffin des Baléares. Et malheureusement, bien d’autres espèces d’oiseaux marins sont concernées.

Dans son « examen des mesures d’atténuation et recommandation de bonnes pratiques pour réduire l’impact de la pêche à la palangre démersale sur les oiseaux de mer » datant de 2019, l’Accord sur la Conservation des Albatros et des Pétrels (ACAP) écrit :

« La mortalité accidentelle des oiseaux de mer dans les pêcheries à la palangre constitue une préoccupation accrue à l’échelle mondiale. »

La pêche est également une menace lorsqu’elle est pratiquée de façon excessive, car elle réduit le nombre de proies disponibles pour les oiseaux marins.

Changement climatique et perturbations

Comme tous les oiseaux marins, le changement climatique a un impact sur cette espèce. Ce dernier influe en effet sur la répartition des populations, allant toujours plus vers le Nord, ainsi que sur l’abondance des proies.

Par ailleurs, les puffins des Baléares vivant en groupes dans des zones relativement proches, la moindre perturbation de leur habitat peut avoir une incidence gravissime sur toute l’espèce.

Une marée noire par exemple, une pollution lumineuse pouvant désorienter les oiseaux et leurs petits, les activités nautiques ou la construction d’usines éoliennes (collisions, évitement de la zone, raréfaction des proies, dérangement pendant le chantier) peuvent dramatiquement perturber tout un ensemble d’individus et avoir des répercussions sur l’avenir de l’espèce.

Surtout lorsque ces perturbations se produisent à proximité des lieux de reproduction de l’espèce ou de ses principaux sites de nourrissage.

Efforts de conservation

Face à ces menaces et aux données de la population, des mesures urgentes de conservation doivent être prises. Jusqu’à il y a encore dix ans, aucun programme particulier ne s’y consacrait. Mais les choses changent.

Protection internationale

D’abord, il faut savoir que l’espèce est protégée en Espagne et en France, les deux principaux pays concernés par sa conservation.

En Espagne, cet oiseau marin est inscrit à l’annexe IV de la loi sur le patrimoine naturel et la biodiversité, ainsi que sur le catalogue national des espèces menacées en tant qu’espèce « en danger d’extinction », ce qui oblige le pays à adopter un plan de conservation dédié, chose faite en 2011 (voir plus bas).

En France, le puffin des Baléares est protégé par le Code de l’environnement et est inscrit sur la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire (article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009).

Ce texte interdit « la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel, la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance » sur tout le territoire métropolitain et en tout temps. Il est également interdit de perturber ou dégrader les sites de reproduction et les aires de repos de ces animaux.

Malgré tout, il existe des dérogations comme l’a montré la mise en chantier des usines éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc. A terme, 62 éoliennes doivent être installées sur 100 km², en plein dans la zone survolée par les puffins des Baléares pendant la période internuptiale. L’exploitant, Iberdrola/Ailes Marines, a bénéficié d’une dérogation de destruction d’espèces protégées portant sur 54 oiseaux marins, dont Puffinus mauretanicus, et 5 mammifères marins, délivrée par la préfecture des Côtes-d’Armor.

A noter que le puffin des Baléares dispose également d’une protection à l’échelle européenne puisqu’il figure sur l’annexe I de la fameuse directive « Oiseaux » de 1979, revue en 2009. Cela implique un engagement de tous les Etats membres à protéger l’espèce et à créer des zones de protection spéciale (ZPS). Il est aussi à l’annexe II de la convention de Berne relative à la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels en Europe, ce qui lui confère le statut d’espèce strictement protégée.

Balearic Shearwater (Puffinus mauretanicus) during an offshore some days ago around Barcelona#birding #birdwatching #birdphotography pic.twitter.com/ACXIwOjgaB

— BarcelonaBirdingPoint (@BCNbirding) June 26, 2021

Premier plan SEO/BirdLife

Malheureusement, une protection sur le papier ne suffit pas. Le déclin de l’espèce est tel que la Sociedad Española de Ornitología (SEO) avec BirdLife a sorti un premier plan international d’actions pour sa conservation en 2011.

D’une durée de dix ans, ce programme avait pour objectif de stopper le déclin de l’espèce et, si possible, de favoriser son rétablissement. Comment ? En protégeant son habitat. Il était notamment question d’identifier les principaux sites pour l’espèce afin d’adopter des mesures de conservation adaptées.

PNA 2021-2025

La France vient également de lancer de son côté, un premier plan national d’actions (PNA) pour le puffin des Baléares, après une année de concertations et une consultation publique.

Élaboré sur la période 2021-2025, « ce PNA vise en premier lieu la réduction des pressions qui s’exercent sur l’espèce, telles que les interactions avec les activités de pêche et avec les activités nautiques sportives et de loisirs, ou encore les interactions potentielles avec les futurs parcs éoliens en mer, afin d’améliorer son état de conservation », peut-on lire sur le site du gouvernement.

Ses objectifs :

- organiser un suivi de l’espèce,

- mettre en œuvre des actions coordonnées en faveur de sa restauration ainsi que celle de son habitat,

- faciliter l’intégration de la protection du puffin des Baléares dans les activités humaines et dans les politiques publiques,

- informer et sensibiliser.

Life PanPuffinus

Autre programme : Life PanPuffinus, lancé en 2021 à l’initiative de l’antenne maltaise de BirdLife et co-financé par l’Union européenne. Son objectif : protéger deux espèces de puffins qu’on retrouve en Méditerranée :

- le puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus),

- le puffin de Méditerranée ou puffin Yelkouan (Puffinus yelkouan).

Cinq pays sont partenaires : Malte, l’Espagne, le Portugal, la France et la Grèce. Tous se sont engagés à collaborer pour prévenir les deux principales menaces pesant sur ces oiseaux marins, à savoir la prédation par des mammifères introduits et la capture accidentelle dans les engins de pêche.

Au total, 3,45 millions d’euros ont été alloués sur la période 2021-2025 pour tenter d’atteindre ces objectifs.

Reproduction

Oiseau nicheur, le puffin des Baléares se reproduit uniquement aux îles Baléares. On dit de cette espèce qu’elle est « philopatrique », ce qui signifie que les individus reviennent toujours plus ou moins au même endroit pour se reproduire et pondre.

Les puffins des Baléares nichent à même le sol, sous des blocs de pierre, dans des grottes et cavités rocheuses des falaises côtières des Baléares. Ils s’établissent en petites colonies ne dépassant généralement pas les quelques centaines de couples reproducteurs. Là, ils privilégient bien entendu les zones de nourrissages proches du site de nidification.

Les puffins des Baléares nidifient à partir du mois de septembre et d’octobre. Après l’accouplement, les femelles – potentiellement matures sexuellement à partir de l’âge de 3 ans mais plutôt entre 4 et 6 ans dans la réalité – pondent aux alentours du mois de mars, généralement un seul œuf par ponte.

Après une période d’incubation de 50 jours environ, les œufs éclosent fin avril ou début mai. Les parents restent avec les petits jusque fin juin, puis quittent la colonie à peu près au moment où les oisillons peuvent prendre leur envol. Lorsqu’il atteint l’âge adulte, un puffin des Baléares peut espérer vivre jusqu’à 23 ans.

1 réponse to “Le puffin des Baléares”

03.02.2022

Pseudo FrangeeBonjour, je ne comprends pas pourquoi vous ne citez pas le plastique qui est certainement l’ennemi numéro 1 du puffin des mers…

En effet, tapez puffin avec plastique sur google ou autres moteurs de recherches et dans images, vous verrez si le plastique ne doit pas être cité, c’est littéralement un fléau, lequel je ramsse sur les plages et dans les rochers, néanmoins les gens restent indifférents et cette indifférence est indirectement criminelle…

Rien qu’un bénévole peut sauver un oiseau du platique, alors changeons cela…

Merci de vos efforts.

Cordialement