Cette étoile de mer géante originaire de la côte Ouest américaine a subitement décliné à partir de 2013. Elle est aujourd’hui classée « en danger critique » d’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Description de cette étoile de mer

Pycnopodia helianthoides est plus connue sous le nom de soleil de mer ou d’étoile de mer tournesol. Elle est la seule espèce du genre Pycnopodia. Une seule autre espèce d’étoile de mer appartient, comme elle, à la sous-famille des Pycnopodiinae : Lysastrosoma anthosticta, originaire du Japon. Comme les autres étoiles de mer, le soleil de mer est une astérie appartenant à la classe des échinodermes. Ce n’est donc pas un poisson mais un invertébré marin.

Caractéristiques physiques

Les étoiles de mer sont des animaux. Toutes se présentent généralement ainsi : une partie centrale dans laquelle de trouvent leurs organes vitaux et à partir duquel partent un certain nombre de bras.

Le soleil de mer peut compter jusqu’à 24 bras, même si les juvéniles n’en comptent au départ que 5. Il faut dire qu’au cours de son développement, l’étoile de mer tournesol a une étonnante croissance. Au point de figurer parmi les plus grandes étoiles de mer au monde. Certains spécimens peuvent en effet atteindre 1 mètre de diamètre pour un poids exceptionnel de 5,8 kg !

D’un simple coup d’œil, on comprend pourquoi on a donné à cette étoile de mer le nom de tournesol ou de soleil de mer. Avec son disque central et ses nombreux bras qui l’entourent, elle ressemble vraiment à un petit soleil ou à la fleur qui lui prête son nom.

Toutes les étoiles de mer tournesols ne se ressemblent pas. D’abord parce qu’il en existe de tailles différentes selon leur stade de développement, et avec un nombre de bras distinct, et puis parce qu’il y en a de nombreuses couleurs. Certaines sont par exemple plutôt violettes, d’autres sont rouges ou jaunes, et d’autres encore ont des teintes tirant sur le marron ou l’orange.

Régime alimentaire

Etoile de mer tournesol en train de manger des bivalves. © Dennis Wise/University of Washington

A l’instar du corail, Pycnopodia helianthoides est un animal carnivore. Elle se nourrit principalement d’oursins, mais également de moules, d’escargots, de palourdes, de concombres de mer, de crabes et d’autres étoiles de mer quand l’occasion se présente.

Des proies parfois plutôt grandes. Alors, pour les manger, le soleil de mer joue sa botte secrète : grâce à son squelette exceptionnel organisé en plusieurs plaques déconnectées les unes des autres, l’étoile de mer peut ouvrir en grand sa bouche et avaler tout cru ses proies. Seules les coquilles et autres parties moins digestes seront ensuite recrachées. Et quand la proie est vraiment trop grande, alors l’étoile de mer peut déployer son estomac à l’extérieur de la partie centrale du corps où se trouvent les organes vitaux… le temps de la digérer.

Pour trouver ses proies, le soleil de mer se sert de son odorat très développé et des capteurs situés au bout de chacun de ses bras, sensibles à la lumière.

Le mets favori de l’étoile de mer tournesol, c’est l’oursin. Elle est d’ailleurs reconnue comme étant l’un de ses principaux prédateurs. L’oursin étant un gros mangeur de plantes marines, il peut fortement déséquilibrer un écosystème s’il prolifère, faute de prédateurs.

L’oursin violet (Strongylocentrotus purpuratus) pullule en l’absence du soleil de mer.

C’est le cas par exemple dans les forêts de varech, véritables forêts sous-marines où vivent notamment les loutres de mer, autres prédateurs de l’oursin. A titre d’exemple entre 2014 et 2019, alors que le soleil de mer disparaissait, le nombre d’oursins a été multiplié par 10.000 dans un récif de l’Oregon (source : Oregon Ocean, p.15). La conséquence directe, c’est la disparition des forêts sous-marines et, par ricochet, des espèces qui y vivent. Sans compter que ces forêts sous-marines sont d’importants puits de carbone, donc des alliés de premier ordre dans la lutte contre le changement climatique.

Comportement

Bien qu’excellente chasseuse, l’étoile de mer tournesol ne sait pas nager. Ce qui ne l’empêche pas pour autant de se déplacer, contrairement à ce qu’on pourrait croire. En effet, les étoiles de mer sont loin d’être immobiles !

Podia d’une étoile de mer tournesol vus de près. © Dennis Wise/University of Washington

Pour bouger, le soleil de mer utilise tout simplement ses podia, de petits organes situés sur le dessous de l’étoile de mer et ressemblant à des tubes flexibles qui sont comme de multiples petits pieds. Un individu peut en compter plus de 15.000. Ces derniers lui servent également à attraper ses proies. Cette espèce est à ce jour l’étoile de mer la plus rapide connue au monde : elle peut parcourir 1 mètre en une minute !

En cas de danger, l’étoile de mer tournesol est capable de se couper un bras. Pas de panique, même si cela peut sembler extrême comme tactique de défense, ce bras finira par repousser, un peu comme fait le lézard avec sa queue.

D’ailleurs, l’étoile de mer peut perdre l’équivalent des trois quarts de son corps et quand même survivre. Plus étonnant, les bras coupés continuent à bouger tout seul, même une fois détachés du corps !

Habitat

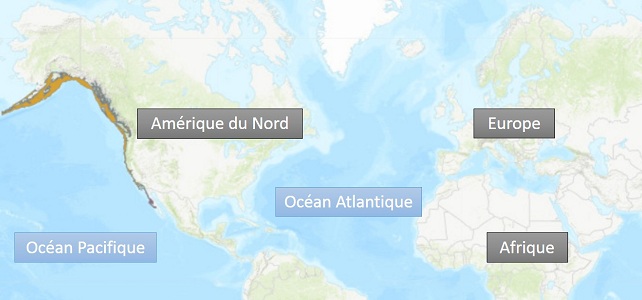

Originaire de l’océan Pacifique, le soleil de mer ne vit que sur la côte Ouest américaine, de l’Alaska au Nord jusqu’au Mexique au Sud.

En orange et en rouge, l’aire de répartition de Pycnopodia helianthoides. © Capture UICN

Il s’agit d’une espèce benthique, autrement dit qui vit au fond de l’eau. Elle s’accommode aussi bien de fonds sablonneux que de roches ou encore de gravier.

Même si elle vit au fond de l’océan, elle ne s’établit pas à une très importante profondeur. On la trouve rarement à plus de 120 mètres de fond, bien qu’on ait déjà observé des individus à plus de 400 mètres.

Depuis l’effondrement des populations il y a quelques années, les étoiles de mer tournesols ont disparu de nombreux endroits où, il n’y encore pas si longtemps, elles étaient communes. Aucun individu n’aurait ainsi été vu au Mexique depuis 2016, ni en Californie depuis 2018.

Menaces

Il n’y a encore pas si longtemps, les soleils de mer étaient plutôt répandus partout sur leur aire de répartition. Mais à partir de 2013, les effectifs ont commencé à fortement décliner au point que, depuis 2020, l’UICN classe l’espèce dans la catégorie « en danger critique » d’extinction. Dernière étape avant la disparition dans la nature.

Maladie mortelle

Bras détaché d’un soleil de mer, encore accroché au rocher. ©Jonathan Martin

La principale raison de ce déclin foudroyant, c’est le développement d’une maladie mortelle qui a décimé les populations à partir de 2013. Dans certaines zones, jusqu’à 100 % des individus ont été tués !

On appelle cette maladie « syndrome de dépérissement de l’étoile de mer ». Elle touche plusieurs espèces d’étoiles de mer et se manifeste sous la forme de lésions qui apparaissent chez les individus atteints. Ceux-ci peuvent aussi produire une matière visqueuse, se ramollir, voire perdre des bras et finissent par mourir en quelques jours seulement.

L’espèce Pycnopodia helianthoides s’est montrée particulièrement sensible à cette maladie et ses populations se sont effondrées. Depuis 2013, on estime que 5,75 milliards de soleils de mer sont morts, ce qui représenterait une chute de plus de 90 % en une poignée d’années. Aujourd’hui, ils ne seraient plus que 80 millions.

Réchauffement des océans

On ignore encore précisément ce qui a pu causer l’apparition de cette maladie, mais on pense que la hausse des températures de l’eau y est peut-être pour quelque chose.

« Il a été démontré que des températures de plus en plus chaudes ou anormales influencent la prévalence et la gravité des maladies infectieuses marines », note une étude de janvier 2019 publiée dans Science Advances.

Justement en 2013, le Pacifique a connu un épisode de chaleur inédit. Cette vague de chaleur océanique – qu’on a surnommée The Blob – a touché les côtes nord-américaines, s’étendant de la baie d’Alaska jusqu’à la Basse Californie. Jusqu’en 2016, le thermostat affichait par endroit des températures 2 à 4 degrés au-dessus de la normale.

Prélèvements

Soleil de mer (ou étoile de mer tournesol) vu du dessous. © Dennis Wise/University of Washington

Par ignorance ou malveillance, certains plongeurs n’hésitent pas à prélever dans leur milieu naturel des étoiles de mer pour les rapporter en souvenirs… Oubliant certainement qu’il s’agit d’animaux vivants et qu’une fois hors de l’eau, ils meurent. Même le fait de les sortir de l’eau le temps de prendre quelques photos est extrêmement dangereux pour l’animal.

D’après les experts de l’UICN, cette pratique ne semble heureusement pas beaucoup concerner le soleil de mer. Mais cette espèce en est réduite à un tel niveau de menace que toute capture, même à la marge, l’exposerait à un danger trop important.

D’autant que le prélèvement intentionnel n’est pas le seul risque encouru. Certaines méthodes de pêche peuvent également présenter une menace pour cette étoile de mer.

Efforts de conservation

Une soixantaine d’institutions ont participé à une étude d’ampleur pour connaître l’état de la population des soleils de mer, suite à cette vague meurtrière. Leurs travaux ont permis de décider l’UICN à classer l’espèce « en danger critique » d’extinction. Un signal fort puisque la liste rouge de l’UICN est une référence mondiale qui permet d’accélérer la prise de décisions pour la conservation d’une espèce menacée.

Reproduction en captivité

Face au déclin brutal de l’espèce, les équipes du Friday Harbor Laboratories de l’Université de Washington, situées à l’île de San Juan aux Etats-Unis, ont mis sur pied en 2019 un programme de reproduction en captivité.

Elevage en captivité d’étoiles de mer tournesols en vue de les reproduire et les étudier. © Dennis Wise/University of Washington

L’idée est de tenter d’élever l’espèce à l’abri de toutes menaces, d’en profiter pour l’étudier de plus près – notamment ses comportements alimentaires, sa reproduction et sa biologie de façon générale – puis de réintroduire les individus sains dans la nature afin de regonfler les effectifs et restaurer les écosystèmes gravement atteints.

Pour cela, il a fallu prélever dans la nature des étoiles de mer non malades, ce qui n’était pas forcément évident car dans certaines zones, toutes les étoiles ou presque étaient touchées. Heureusement, les scientifiques ont pu trouver une trentaine d’individus et démarrer leur projet.

Bientôt des réintroductions ?

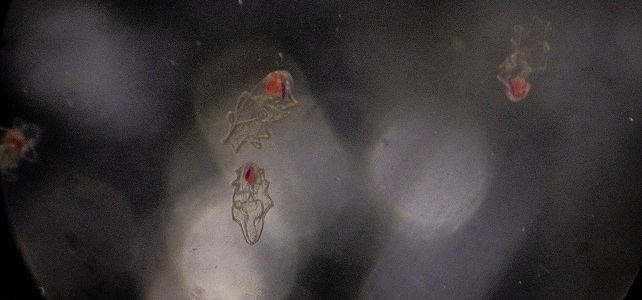

Aujourd’hui, ce programme s’annonce sous de bons auspices. Des étoiles de mer sont nées en captivité et se sont développées avec succès, passant de l’état de larves à celui de petites étoiles à 5 branches. Une première mondiale pour cette espèce. Reste maintenant à savoir si les individus nés en captivité pourront un jour rejoindre l’océan et survivre.

Il faut aussi continuer les recherches pour comprendre comment et pourquoi le syndrome de dépérissement de l’étoile de mer apparaît et se propage, et identifier les véritables liens avec le réchauffement climatique.

Car il ne suffit pas de reproduire en captivité et réintroduire les individus, il faut que le milieu naturel dans lequel on les relâche soit favorable. Il faut donc agir directement sur les causes profondes de la disparition des étoiles de mer tournesols.

Reproduction du soleil de mer dans la nature

Larves d’étoiles de mer tournesols. © Dennis Wise/University of Washington

Cet animal marin a une façon de se reproduire tout à fait distincte d’autres animaux comme les oiseaux ou les mammifères.

Ici, on parle de reproduction externe, autrement dit, sans accouplement direct entre le mâle et la femelle. Cette dernière relâche ses œufs dans l’eau et le mâle fait de même avec sa semence. Les gamètes dérivent dans l’eau jusqu’à se rencontrer, par hasard. La fécondation peut alors démarrer.

Les œufs se transforment ensuite en larves qui vont dériver pendant 2 à 10 semaines, portés par le courant océanique. Une fois accrochées au sol marin, les larves entament une croissance rapide : elles se métamorphosent en de petites étoiles de mer. Au début, les soleils de mer juvéniles n’ont que 5 bras, mais d’autres apparaîtront au fur et à mesure qu’elles grandissent. Un individu adulte compte 16 à 24 bras.

La période propice à la reproduction de cette espèce se situe entre mars et juillet, avec un pic entre mai et juin.

Il existe une autre façon pour cette étoile de mer de se reproduire, mais elle est encore plus étonnante que la première. Un individu peut en effet donner naissance à une nouvelle étoile de mer… à partir de l’un de ses bras détachés ! A condition, cependant, qu’une partie de son disque central y soit encore attachée. La nouvelle étoile est alors similaire à celle d’origine, et non le fruit de l’union de deux individus distincts comme c’est le cas lors d’une reproduction sexuée.

On ignore encore beaucoup de chose sur cet animal, mais on pense que son espérance de vie oscille entre 27 et 35 ans, avec une longévité pouvant aller jusqu’à 65 ans.

0 réponse à “Le soleil de mer ou étoile de mer tournesol”